【元管理者が解説】介護報酬計算シミュレーション|ExcelからAIソフトまでミスを防ぐ方法

「この介護報酬の計算、本当に合ってる…?」「もし計算ミスで返戻になったらどうしよう…」

介護事業所の運営において、毎月の介護報酬請求は経営の根幹を支える最重要業務です。しかし、その計算は複雑を極め、多くの事務担当者や管理者が頭を悩ませています。度重なる制度改正、ややこしい加算要件、利用者ごとの細かな単位数の違い…。

この記事では、介護業界で20年以上、施設管理者として毎月の請求業務のプレッシャーと戦ってきた私が、そんなあなたの悩みを解決します。

計算の基本から、すぐに使える無料ツールでのシミュレーション方法、そして最終的に請求業務の負担を劇的に軽くするAIソフトの活用法まで、この記事一枚で、もう計算ミスに怯えないための具体的な道筋がすべて分かります。

「怖い…」計算ミスが引き起こす現実と手動計算の限界

介護AI戦略室:イメージ

なぜ私たちは、これほど介護報酬計算に不安を感じるのでしょうか。それは、たった一つのミスが引き起こす影響の大きさを知っているからです。

- 経営への直接的な打撃:単位の誤りや加算の算定漏れは、事業所の収入減に直結します。返戻や再請求にかかる時間と労力は計り知れません。

- 利用者・家族からの信頼失墜:利用者負担額の間違いは、ご家族からの信頼を根本から揺るがす可能性があります。

- 職員の精神的負担:「ミスは許されない」というプレッシャーは、担当者の心身を疲弊させ、離職の一因にもなり得ます。

【私のリアル体験】

私が管理者になった当初、ある事務職員が算定要件を誤解し、本来取れるはずの加算を数ヶ月間も請求していなかったことが発覚しました。失われた収益と、遡って修正する業務の大変さは今でも忘れられません。この時、人の目と手計算だけに頼る仕組みの限界を痛感しました。

【超基本】介護報酬計算の仕組みとシミュレーションの重要性

介護AI戦略室:イメージ

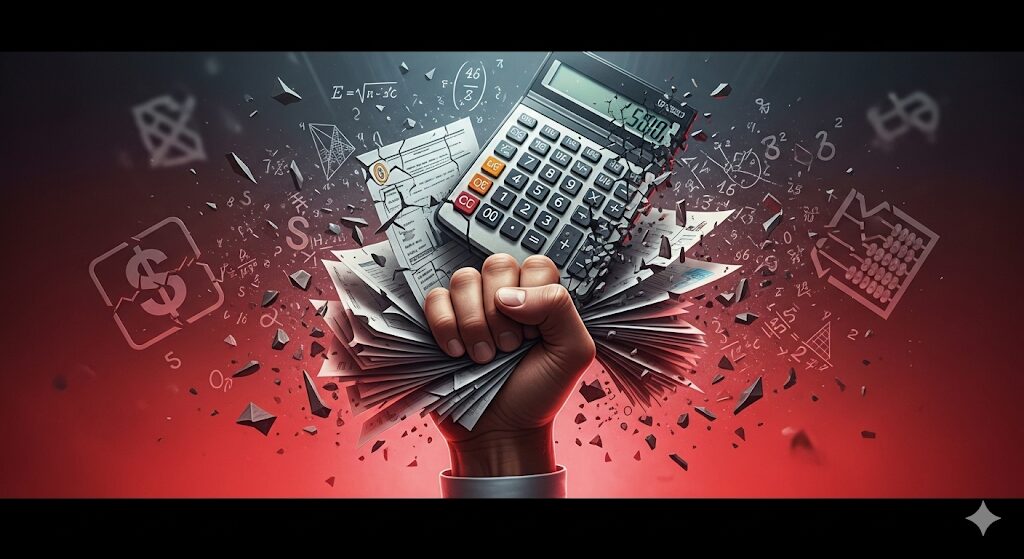

複雑に見える介護報酬ですが、その基本構造は一つの式で表せます。この式さえ理解すれば、シミュレーションの精度が格段に上がります。

(①基本サービス単位数 + ②各種加算単位数) × ③地域区分単価 = 介護報酬

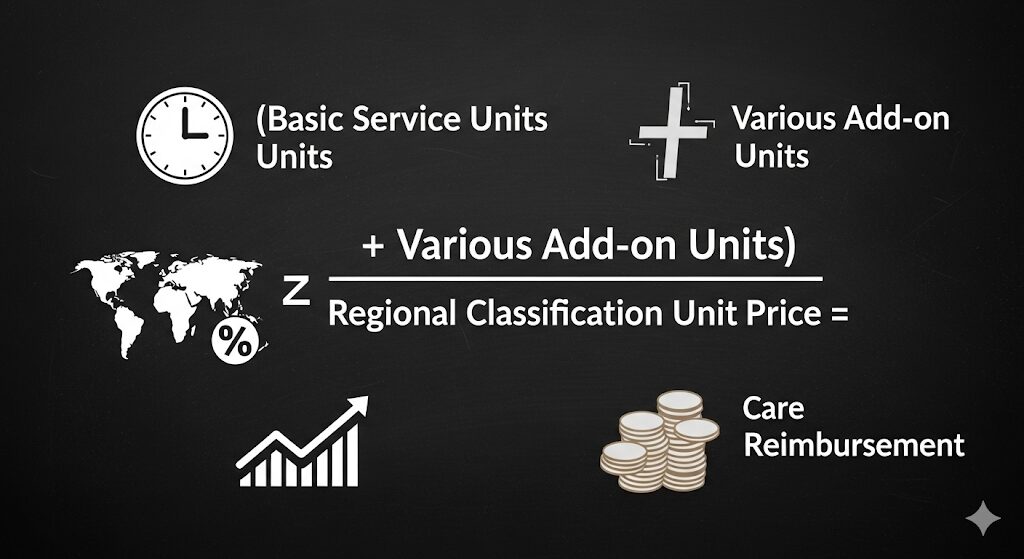

①② 基本サービスと加算の単位数

介護AI戦略室:イメージ

全ての介護サービスには、国が定めた「単位」が設定されています。例えば「デイサービスを7時間利用すると〇〇単位」「ショートステイに1泊すると〇〇単位」といった形です。これに、専門的なケアや手厚い人員配置などを評価する「加算」の単位が上乗せされます。これらの単位数は、3年ごとに行われる介護報酬改定で変更されるため、常に最新の情報を確認する必要があります。

(出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」)

③ 地域区分単価

介護報酬は全国一律ではなく、地域の人件費などに応じて1単位あたりの単価が定められています(例:東京23区は11.40円、地方は10.00円など)。このため、同じサービスを提供しても地域によって最終的な報酬額は異なります。

(出典:厚生労働省「地域区分について」)

シミュレーションで分かること:「デイサービス、月に何回行ける?」

この計算式を理解すると、「要介護2のAさんは、月に何回デイサービスに行ける?」といったシミュレーションが可能になります。要介護度ごとに定められた1ヶ月の利用上限単位数(支給限度基準額)の中で、利用するサービスの単位数を組み合わせていくのです。

例えば、要介護2の上限(約19,705単位)に対し、1回800単位のデイサービスなら月に約24回利用できる、という計算ができます。ご自身で試してみたい方は、厚生労働省の公式サイトでもシミュレーションが可能です。

→ 【解説ページ】厚労省公式シミュレーターの使い方はこちら

→ 介護サービス概算料金の試算(厚生労働省公式)

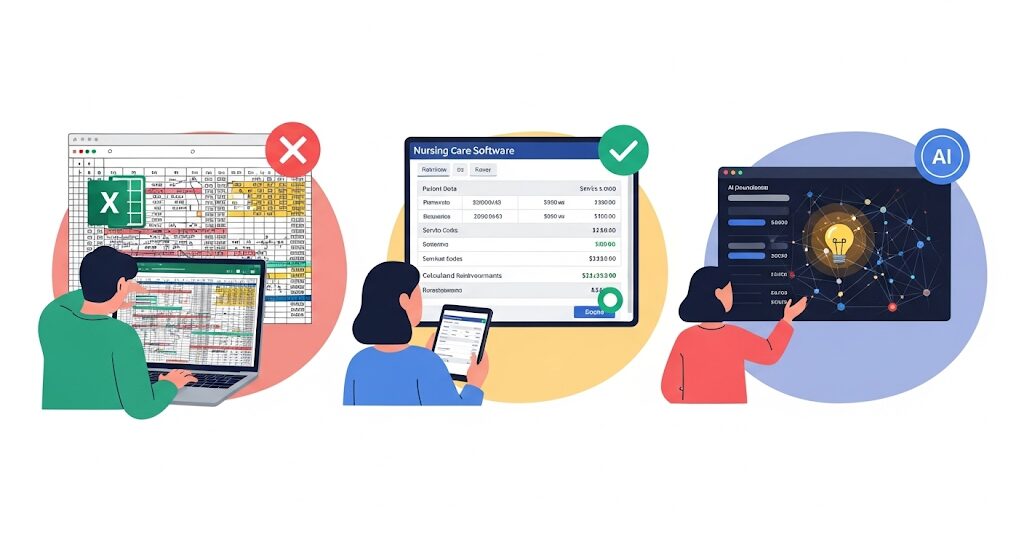

【ツール別】計算ミスを防ぐ3つのシミュレーション方法

介護AI戦略室:イメージ

複雑な計算を、どうすればミスなく効率的に行えるのか。ここでは3つのツールを、メリット・デメリットと共に比較解説します。

| ツール | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| ① Excel / 無料アプリ | ・コストがかからない ・自由にカスタマイズ可能 |

・制度改正に手動で対応する必要がある ・数式のエラーに気づきにくい ・属人化しやすい |

| ② 介護ソフト(自動計算) | ・制度改正に自動で対応 ・計算ミスが激減する ・記録や計画書と連動できる |

・導入/月額コストがかかる ・入力するのは結局「人」 |

| ③ AI搭載の介護ソフト | ・ソフトの全メリットに加え… ・加算の算定漏れをAIが指摘 ・入力ミスをAIが検知・提案 |

・コストが比較的高価 ・AIを過信せず最終確認は必須 |

① Excelや無料アプリでのシミュレーション

介護AI戦略室:イメージ

最も手軽な方法ですが、最大の弱点は「制度改正への対応」です。3年ごとに単位数や加算要件が変わるたびに、自分で数式やマスターデータを更新しなくてはならず、その作業自体がミスの温床になります。あくまで簡易的な試算や、制度理解のための学習ツールと位置づけるのが安全です。

② 介護ソフトによる自動計算

介護AI戦略室:イメージ

多くの事業所が導入している標準的な解決策です。サービス提供記録を入力すれば、ソフトが制度に基づいて自動で単位数を計算し、請求データを作成してくれます。これにより、手計算によるミスは劇的に減少します。まさに、介護現場の負担を軽減するために不可欠なインフラと言えるでしょう。(参考:厚生労働省「介護分野におけるICTの活用」)

③ AI搭載ソフトが拓く「未来の請求業務」

介護AI戦略室:イメージ

AIは、単なる自動計算の先を行きます。AIは、入力されたサービス記録やケアプランの内容を「解釈」し、

- 「このケア内容なら、〇〇加算が算定できる可能性があります」

- 「過去のパターンと違う単位数が入力されていますが、間違いではありませんか?」

といった、人間をサポートする「提案」や「指摘」を行ってくれます。これは、加算の算定漏れによる収入減や、入力ミスによる返戻リスクを未然に防ぐ、まさに未来の請求業務の姿です。

【これからの介護DX】

私が知るある事業所では、AIソフトを導入したことで、これまで気づかなかった加算の算定漏れが発覚し、月間の収益が数万円単位で改善しました。AIは、請求業務を「こなす作業」から、「事業所の経営を改善する戦略的業務」へと進化させる力を持っています。(参考:厚生労働省「介護テクノロジーの利用促進」)

まとめ:計算シミュレーションを味方につけ、ミスに怯えない請求業務へ

複雑で間違いの許されない介護報酬計算。そのプレッシャーから解放されるためのポイントを解説しました。

- 計算ミスは経営と信頼を揺るがす重大リスク。手計算の限界を認識することが第一歩。

- 計算の基本は「(基本単位+加算)×地域単価」。この構造を理解すればシミュレーションに応用できる。

- Excelや無料アプリは簡易的な試算には便利だが、制度改正への対応リスクが大きい。

- 計算ミスを防ぐには、制度改正に自動対応する「介護ソフト」の導入が現実的な解決策。

- AI搭載ソフトは、加算の提案やミス検知など、人間の判断をサポートし、請求業務を次のステージへと進化させる。

介護報酬の請求業務は、ご利用者への質の高いケアを継続していくための大切な土台です。便利なツールを賢く活用し、計算の不安から解放され、本来時間をかけるべき「人と向き合うケア」に、より多くの情熱を注いでいきましょう。