【元管理者が作る】介護の転倒事故報告書|そのまま使える記入例と再発防止策の書き方

「利用者が転倒した…!報告書、何から書けばいいんだ…」「この書き方で、後から問題にならないだろうか…」

介護現場で転倒事故が起きた直後、多くの職員が冷静な対応と正確な記録作成というプレッシャーに迫られます。不適切な報告書は、再発防止に繋がらないばかりか、ご家族との信頼関係を損なう原因にもなりかねません。

この記事では、介護業界で20年以上、施設管理者として数えきれないほどの事故報告書を監修してきた私が、あなたの不安を解消します。

明日からそのまま使える「転倒事故報告書の完璧な記入例」を具体的に示し、報告書が必要な本当の理由から、ご家族への説明方法、そして未来の転倒を未然に防ぐAI活用法まで、この記事一枚で全てが分かるように構成しました。

【まず結論】事故報告書が必要な3つの本当の理由

介護AI戦略室:イメージ

「なぜ忙しい中、報告書を書かなければいけないのか?」この疑問に明確に答えることが、質の高い記録を書く第一歩です。

- ケアの質を守るため(再発防止):事故の原因を客観的に分析し、チーム全体で共有することで、同じ過ちを繰り返さないための具体的な対策に繋がります。

- ご家族との信頼を守るため(説明責任):正確な記録は、ご家族へ事実に基づいた誠実な説明を行うための根拠となります。透明性が信頼を築きます。

- 職員と事業所を守るため(法的根拠):万が一の訴訟などのトラブルの際、適切な対応を行ったことを証明する法的な証拠(エビデンス)となります。

報告書は、単なる事務作業ではなく、ご利用者・ご家族・そして私たち自身を守るための重要なツールなのです。(出典:厚生労働省「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針 ~利用者の笑顔と満足を求めて~」)

報告すべき「転倒」の基準とは?

「尻もちだけど、怪我はないから報告しなくていい?」答えはNoです。厚生労働省は転倒を「本人の意図するところでなく、地面またはより低い平面に膝や手、臀部、あるいは身体のその他の部分が接触すること」と定義しています。怪我の有無ではなく、「意図せず姿勢が崩れた」時点で転倒と判断し、記録に残すことが重要です。

【管理者時代の経験談】

ある方が浴室で軽く尻もちをつきました。怪我はなかったものの、報告書を作成しチームで共有した結果、その方が脱水気味でふらつきやすい傾向にあることが判明。水分補給を強化したことで、その後の大きな転倒事故を防ぐことができました。小さなインシデントの記録が、重大なアクシデントを防ぐのです。

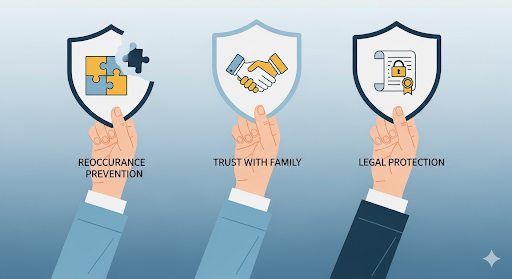

【コピーして使える】転倒事故報告書の完璧な記入例(尻もちケース)

介護AI戦略室:イメージ

いざ書くときに最も役立つ、具体的な記入例です。以下の「5W1H」を意識して、この型に沿って事実を埋めていくだけで、誰でも質の高い報告書が作成できます。

転倒・転落事故報告書

報告日:2025年 9月 18日

報告者:介護職員 〇〇 〇〇

1. 発生日時 (When):

20〇〇年 〇月 〇日 午後 2時 15分頃

2. 発生場所 (Where):

共同生活室の窓際にあるソファ横

3. 当事者 (Who):

〇〇 〇〇様(女性・88歳・要介護3)

4. 事故の状況・経緯 (What/How):

【客観的な事実】

〇〇様がソファから立ち上がろうとした際、バランスを崩し、ゆっくりと右側へ倒れ込むように床に右臀部を打った(尻もち)。発見時、〇〇様は床に座り込んだ状態であった。職員〇〇が物音に気づき、10秒以内に駆けつけた。

5. 事故発生時の対応 (How):

【初期対応】

- すぐに声かけを行い、意識が清明であることを確認。「大丈夫ですか?」の問いに「はい、大丈夫」と返答あり。

- 痛みの有無を確認したところ「お尻を少し打った」との訴えあり。外傷や出血がないことを視認。

- 看護師へ報告し、指示を仰いだ。

【看護師による対応】

- 午後2時25分、看護師〇〇がバイタル測定(血圧140/85, 脈拍75, SpO2 98%)。異常なし。

- 右臀部に軽度の発赤を認めたため、冷却(クーリング)を実施。

- 医師への報告指示あり。

6. ご家族等への連絡:

午後3時00分、長男〇〇様へ電話にて上記経緯とご本人の現状を報告。ご了承を得た。

7. 原因分析 (Why):

- 立ち上がる際に、近くにあった歩行器を使用されなかった。

- 普段より足元がおぼつかない様子が日中見られていた。(生活リハビリによる疲労の可能性)

- 履かれていたスリッパが少し緩んでいた。

8. 再発防止策(今後の対策):

- 【短期的対策】立ち上がりの際は、職員が必ずそばで見守り、歩行器の使用を促す。滑りにくい靴下や踵のある履物への交換をご家族に提案する。

- 【長期的対策】ケアプランを見直し、生活リハビリの運動量と休息のバランスを再検討する。下肢筋力の低下がないか、機能訓練指導員と連携して評価を行う。

報告書作成後の重要アクション

介護AI戦略室:イメージ

報告書は書いたら終わりではありません。その後の2つのアクションが、介護の質を決定づけます。

再発防止策を「具体的」に書くコツ

介護AI戦略室:イメージ

報告書で最も重要な項目が「再発防止策」です。「気をつけます」「見守りを強化します」といった精神論では意味がありません。

- 悪い例:「今後、注意して見守る」

- 良い例:「食事後のトイレ誘導時は、必ず職員が付き添うルールを徹底する」「ベッドの高さを5cm下げ、足が床にしっかり着くように調整した」

誰が、いつ、何をすべきか。行動レベルで具体的に書くことで、初めて実効性のある対策となります。

ご家族への説明方法と信頼構築

ご家族への説明は、スピードと誠実さが鍵です。以下の3点を意識してください。

- 迅速に報告する:事故の大小に関わらず、可能な限り速やかに第一報を入れます。

- 事実のみを伝える:作成した報告書を基に、「推測」や「言い訳」を交えず、客観的な事実だけを冷静に伝えます。

- 今後の対策を共有する:「申し訳ありませんでした」という謝罪だけでなく、「今後はこのように対策し、再発防止に努めます」という前向きな姿勢を共有することが、信頼関係の再構築に繋がります。

AI/DXで進化する未来の転倒予防

介護AI戦略室:イメージ

報告書はあくまで事故が起きた後の対応です。しかし、最新のテクノロジーは「転倒の予兆」を捉え、事故を未然に防ぐことを可能にしつつあります。

AI搭載の見守りセンサーは、ベッドからの起き上がりや、ふらつきといった転倒リスクの高い動きを検知し、職員のスマートフォンに即座に通知します。これにより、職員は24時間全ての居室を監視しなくても、本当に介入が必要な瞬間に駆けつけることができます。

【これからの介護現場】

AIが集積したデータを分析すれば、「〇〇様は夜間2時頃にトイレに起きる傾向があり、その際に転倒リスクが高い」といった個別の予測も可能になります。人の経験とAIのデータ分析を組み合わせることで、より科学的で効果的な転倒予防が実現できるのです。(参考:厚生労働省「介護テクノロジーの利用促進」)

まとめ:事故報告書は、未来の安全を守る設計図である

この記事では、介護現場での転倒事故報告書について、具体的な記入例から再発防止策までを網羅的に解説しました。

- 報告書は「再発防止」「信頼構築」「自己防衛」のために必要不可欠な記録である。

- 怪我の有無に関わらず、「意図せず姿勢が崩れた」ら転倒として報告する。

- 記入例を参考に「5W1H」を意識し、客観的な事実を記録する。

- 再発防止策は「誰が、何を、どうするのか」を具体的に書くことが最も重要。

- AIなどのテクノロジーは、未来の転倒を未然に防ぐ強力なツールとなる。

転倒事故報告書を書くことは、決してネガティブな作業ではありません。一つの事故から学び、未来の安全な環境をデザインするための、非常に前向きで専門性の高い仕事です。この記事が、あなたの現場の安全文化を醸成する一助となれば幸いです。