【元管理者が解説】介護の危険予知トレーニング|今すぐ使えるKYT例題と解答集

「このままだと事故が起きるかも…」「ヒヤッとしたけど、具体的にどうすれば防げたんだろう?」

介護現場では、どんなに注意していても事故のリスクはゼロにはなりません。しかし、事故が起きる前には必ず何らかの「危険の芽」が潜んでいます。その芽を事前に摘み取るスキルこそが「危険予知トレーニング(KYT)」です。

この記事では、介護業界で20年以上、施設管理者として安全管理体制の構築にも深く関わってきた私が、新人からベテランまで、チーム全体の危険察知能力を高めるための実践的なトレーニング方法を、具体的な「例題と解答」形式で徹底的に解説します。

この記事を最後まで読めば、漠然とした不安が「具体的な対策」に変わり、自信を持ってご利用者の安全を守れるようになります。

危険予知(KYT)の基本|なぜ「ヒヤリハット」が宝の山なのか?

介護AI戦略室:イメージ

危険予知トレーニングを学ぶ前に、なぜこれが必要なのかを理解しておきましょう。有名な「ハインリッヒの法則」では、「1件の重大事故の裏には、29件の軽微な事故と、300件のヒヤリハット(事故には至らなかった危険な出来事)が隠れている」とされています。

つまり、介護現場で最も多い「転倒」という重大事故を防ぐには、その前兆である300の「ヒヤリ」「ハッ」とした瞬間に気づき、対策を打つことが何よりも重要なのです。

【管理者時代の経験談】

私が管理者だった施設でも、ヒヤリハット報告を軽視していた時期は、同じような転倒事故が繰り返し起きていました。しかし、報告を義務化し、KYTで「なぜヒヤッとしたのか?」を全員で考える文化を作った結果、明らかに事故件数が減少したのです。ヒヤリハットは、未来の安全を守るための「宝の山」に他なりません。(参考:厚生労働科学研究「ヒヤリ・ハットや事故事例の分析による医療安全対策ガイドライン作成に関する研究」)

【実践編】場面別!介護の危険予知トレーニング(KYT)例題と解答

ここからは、介護現場で特に事故が多い3つの場面を取り上げ、具体的な例題と解答、そしてプロの視点からの解説を行います。

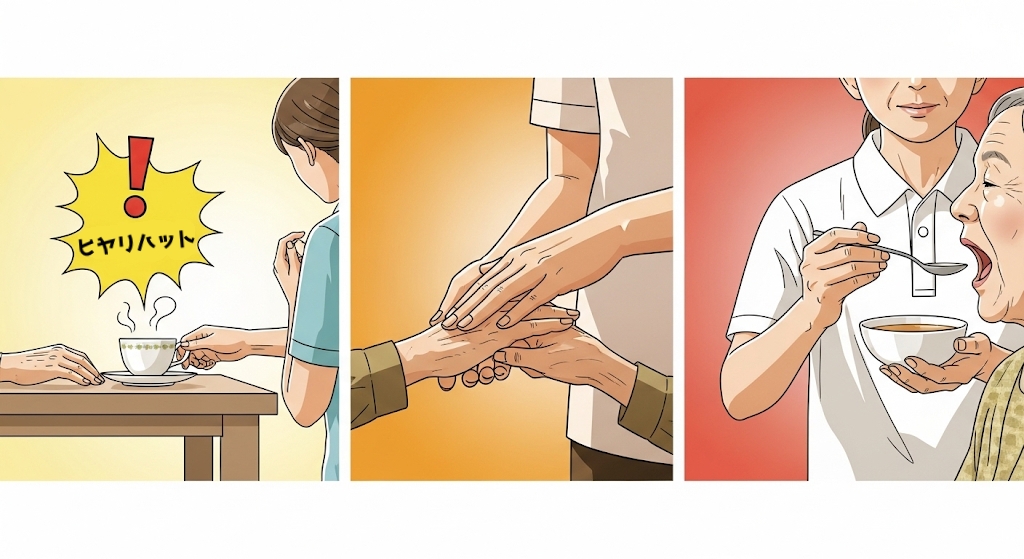

【例題1:食事介助】お茶を飲むAさんの危険を予測せよ

介護AI戦略室:イメージ

【状況】

Aさん(85歳・軽度の麻痺あり)が、少しむせ込みながら刻み食を召し上がっています。介助者は次の配膳準備のため、少し目を離した隙に、Aさんは自分で湯呑みに手を伸ばし、熱いお茶を飲もうとしています。

◆ どんな危険が潜んでいますか?(危険のポイント)

- Aさんが湯呑みを倒し、熱いお茶で火傷する危険。

- むせ込みがある状態で水分を摂取し、誤嚥する危険。

- 麻痺のある手で無理に持とうとし、湯呑みを落として割れた破片で怪我をする危険。

◆ あなたならどうする?(解答・対策例)

- (第一段階)すぐにAさんのそばに戻り、「Aさん、お茶は私がお手伝いしますね」と優しく声をかけ、自分で飲もうとする行為を制止する。

- (第二段階)お茶にとろみをつけて提供し、一口ずつ介助者の見守りの下で飲んでいただく。

- (根本対策)Aさんの席の配膳位置を見直し、介助が必要な飲み物はすぐに手の届かない場所に置くルールをチームで共有する。ケアプランに「水分摂取時は必ず介助」と明記する。

【元管理者の解説】

この事例の核心は「小さなむせ込み」というサインを見逃さないことです。食事中の誤嚥は、高齢者の命に直結する最も危険な事故の一つ。介助者は「自分は大丈夫」というご利用者の気持ちを尊重しつつも、リスクを先回りして環境を整える必要があります。この「環境整備」こそがプロの仕事です。(出典:国立長寿医療研究センター「平成24年度 老人保健健康増進等事業 報告書」)

【例題2:排泄介助】トイレから立ち上がるBさんの危険を予測せよ

介護AI戦略室:イメージ

【状況】

Bさん(88歳・下肢筋力低下あり)が、ポータブルトイレでの排泄を終え、ズボンを上げながら立ち上がろうとしています。床には、先ほどBさんが少しこぼした水が濡れたままになっています。介助者はBさんの後ろに立っています。

◆ どんな危険が潜んでいますか?(危険のポイント)

- 濡れた床で足を滑らせ、転倒する危険。

- ズボンを上げながらという不安定な姿勢で立ち上がるため、バランスを崩し転倒する危険。

- 介助者が後ろにいるため、Bさんが後ろに倒れた場合に受け止めきれず、介助者もろとも転倒する危険。

◆ あなたならどうする?(解答・対策例)

- (第一段階)「Bさん、まだ立たないでくださいね」と声をかけ、まず床の水分をすぐに拭き取る。

- (第二段階)介助者はBさんの斜め前に立ち、いつでも支えられる体勢を整える。Bさんには手すりを持ってもらい、座ったままズボンをある程度上げてから、安定した状態で立ち上がってもらう。

- (根本対策)ポータブルトイレの足元に滑り止めマットを敷くことを徹底する。Bさんの介助手順として「必ず介助者が前に立ち、手すりを持ってから立ち上がる」ことを申し送りで共有する。

【元管理者の解説】

介護事故で最も多いのは「転倒」です。この事例のように、転倒リスクは「①環境要因(濡れた床)」「②本人要因(不安定な動作)」「③介助者要因(不適切な立ち位置)」の3つが重なった時に爆発的に高まります。KYTとは、この重なりを一つずつ解消していく作業なのです。(出典:日本総合研究所「令和6年度厚生労働省老人保健健康増進等事業介護保険施設等におけるリスクマネジメントの推進に資する調査研究事業」)

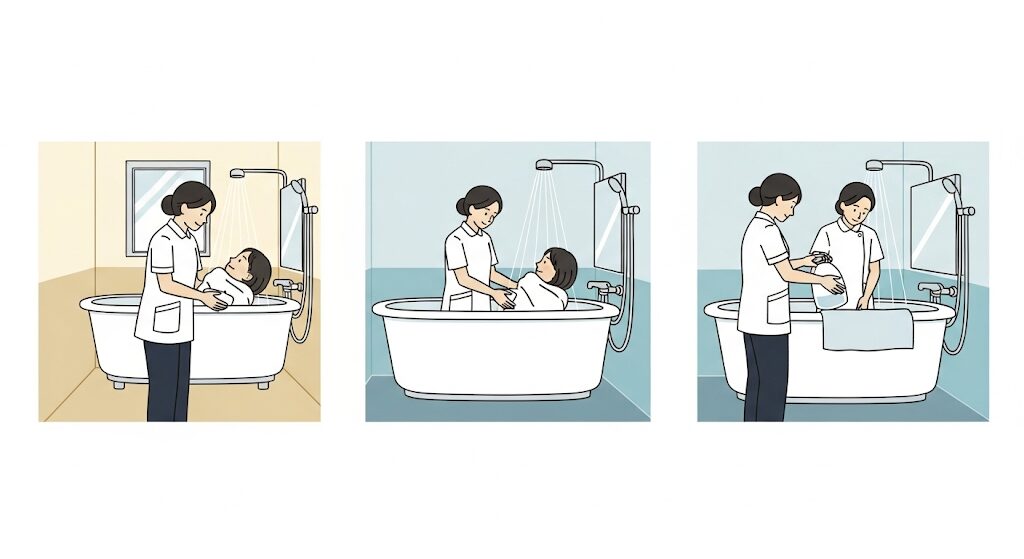

【例題3:入浴介助】浴槽から出ようとするCさんの危険を予測せよ

介護AI戦略室:イメージ

【状況】

Cさん(90歳・認知症あり)が、気持ちよさそうに入浴を終え、「もう出るよ」と言って、介助者の声かけを待たずに急に浴槽から出ようとしています。浴槽の横には手すりがありますが、Cさんはそれに気づいていない様子です。

◆ どんな危険が潜んでいますか?(危険のポイント)

- 濡れた体で急に動くことで、浴槽内で足を滑らせ転倒・溺水する危険。

- 浴槽の縁でバランスを崩し、洗い場で転倒し、頭などを強打する危険。

- 暖かいお湯から急に立ち上がることで、血圧が変動し(ヒートショック)、意識を失う危険。

◆ あなたならどうする?(解答・対策例)

- (第一段階)「Cさん、危ないですよ!私が手伝いますから、もう一度座ってください」と、はっきりとした口調で、かつ優しく制止の声をかける。

- (第二段階)介助者はCさんの体をしっかりと支え、手すりの位置を指し示し、握ってもらう。「せーの」の掛け声で、ゆっくりと浴槽から出てもらう。

- (根本対策)Cさんのケアプランに「突発的な行動が見られるため、入浴中は介助者が片時も目を離さない」と明記する。浴槽の縁や手すりに、Cさんが認識しやすいように色のついたテープを貼るなどの環境整備を行う。

【元管理者の解説】

認知症の方のケアでは、「予測不能な動き」を常に念頭に置く必要があります。KYTは、そうした方の安全を守るための「想像力」を鍛えるトレーニングです。「〜するかもしれない」と常に一歩先を読んで準備しておくことで、突発的な行動にも冷静に対応できるようになります。

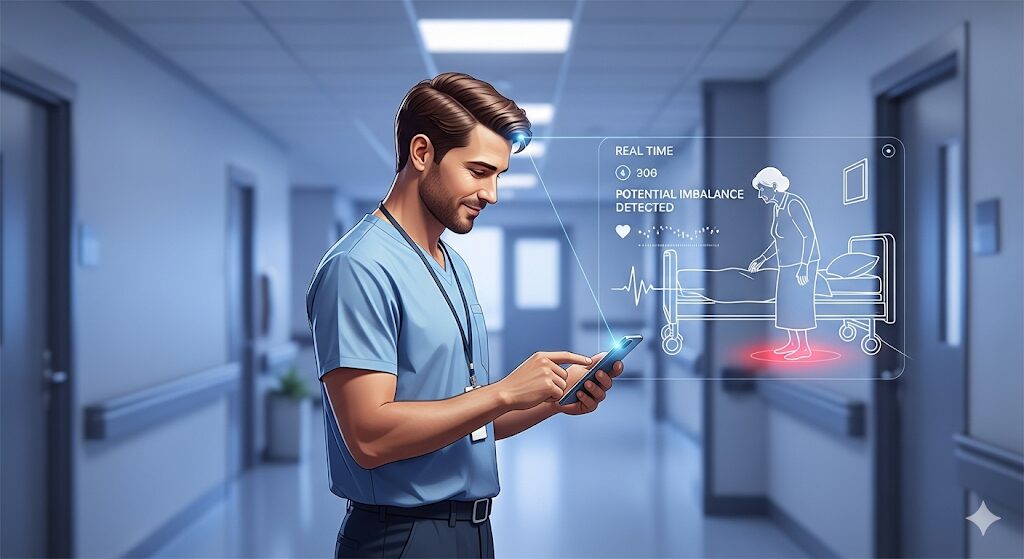

未来のKYT|AIがあなたの「危険予知能力」を拡張する

介護AI戦略室:イメージ

KYTは人の注意力や想像力に頼る部分が大きいですが、人間の集中力には限界があります。特に夜勤など、少人数で多くのご利用者を見守る現場では、全ての危険の芽に気づくのは困難です。

そこで今、注目されているのがAI(人工知能)を活用した見守りシステムです。AI搭載のカメラやセンサーは、ご利用者の動きを24時間学習・分析し、

- ベッドから起き上がろうとする「離床動作」

- ふらつきなど「転倒の予兆」

- 普段と違う行動パターン

といった危険のサインを自動で検知し、職員のスマートフォンなどに通知してくれます。

これは、AIが人間のKYT能力を拡張してくれるようなものです。AIが「ヒヤリハットの可能性」を知らせてくれることで、職員は事故が起きる前に介入できます。人とAIが協働することで、より高度なレベルでの危険予知が実現するのです。(参考:厚生労働省「介護ロボットの開発・普及の促進」)

まとめ:危険予知のプロとなり、安全な現場を創り出そう

この記事では、介護現場での事故を未然に防ぐための危険予知トレーニング(KYT)について、具体的な例題と解答を交えて解説しました。

- 重大事故の前には、必ず小さな「ヒヤリハット」が隠れている。

- KYTとは、「環境」「本人」「介助者」の3つの視点から危険の芽を予測し、具体的な対策を立てる訓練である。

- 食事・排泄・入浴といった日常ケアにこそ、最も多くの危険が潜んでいる。

- KYTで鍛えた「予測する力」に、AIの「検知する力」を組み合わせることで、未来の介護はもっと安全になる。

危険予知のスキルは、一朝一夕に身につくものではありません。しかし、日々の業務の中で「〜かもしれない」と常に問いかける習慣を持つことで、あなたの「危険を見る目」は必ず養われます。この記事の例題を参考に、ぜひあなたの職場でKYTを実践し、ご利用者にとっても職員にとっても安心できる環境を創り上げてください。