【元管理者が解説】訪問介護の常勤換算が足りない!計算方法とAIで解決する具体策

「月末の計算をしたら、常勤換算が足りない…」「このままだと人員基準違反になってしまうのでは?」

訪問介護事業所の管理者やサービス提供責任者にとって、「常勤換算」の数値は常に頭を悩ませる問題です。パート職員の勤務時間に左右され、毎月ギリギリの状態で運営している事業所も少なくありません。

この記事では、介護業界で20年以上、施設管理者としても何度もこの「常勤換算不足」の課題を乗り越えてきた私が、あなたの悩みを解決するための具体的なロードマップを提示します。

人員基準違反にならないための正確な計算方法はもちろんのこと、人を増やすのが難しい現代において、AIを活用して「必要な業務時間そのものを減らす」という、根本的な解決策までを徹底的に解説します。

【まず確認】訪問介護の人員基準と「常勤換算」の基本

介護AI戦略室:イメージ

対策を考える前に、まずは守るべきルールを正確に理解しましょう。

訪問介護事業所に必要な職員数とは?

介護AI戦略室:イメージ

介護保険法に基づく指定基準では、訪問介護事業所は、訪問介護員等を「常勤換算方法で2.5人以上」配置することが義務付けられています。これにはサービス提供責任者も含まれます。この「2.5」という数値を下回った状態が続くと、「人員基準欠如」として行政指導や減算、最悪の場合は指定取り消しの対象となります。

(出典:厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第五条」)

「常勤換算」とは?人数の数え方ではない

介護AI戦略室:イメージ

「常勤換算」とは、単純に職員の頭数を数えるのではなく、事業所に所属する全職員の総労働時間を、常勤職員1人分の労働時間で割って算出する考え方です。これにより、パートや非常勤職員の労働力を常勤職員何人分かに「換算」します。

【管理者時代の経験談】

私が管理者になった当初、職員は5名もいたのに常勤換算では「2.3」しかなく、慌ててシフトを調整した経験があります。パート職員が多い事業所ほど、この「見た目の人数」と「法律上の人数」のギャップに注意が必要です。常勤換算は、事業所の安定性を測るための重要な指標なのです。

【実践】誰でもできる!訪問介護の常勤換算 計算方法

介護AI戦略室:イメージ

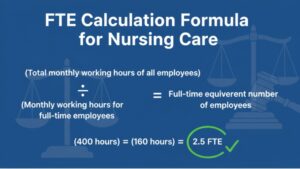

計算は一見複雑に見えますが、以下の式と手順に沿えば誰でも正確に算出できます。

(全職員の月間総労働時間) ÷ (事業所の常勤職員の月間所定労働時間) = 常勤換算人数(小数点第2位以下切り捨て)

※常勤職員の月間労働時間は、就業規則で定められた時間(例:1日8時間で週40時間なら月160時間)を用います。

【計算シミュレーション】あなたの事業所は大丈夫?

<前提条件>

この事業所の常勤職員の月間労働時間は160時間とします。

【職員の勤務状況】

- Aさん(管理者兼サービス提供責任者):常勤職員。月間労働時間 160時間(兼務の場合は管理者80時間、サービス提供責任者80時間に分けられ、管理者80時間は常勤換算に含まれない)

- Bさん(訪問介護員):常勤職員。月間労働時間 160時間

- Cさん(訪問介護員):パート。月間労働時間 120時間

- Dさん(訪問介護員):パート。月間労働時間 40時間

【計算ステップ】

ステップ1:全職員の総労働時間を合計する

80時間 + 160時間 + 120時間 + 40時間 = 400時間

ステップ2:総労働時間を常勤職員の労働時間で割る

400時間 ÷ 160時間 = 2.5

【結論】

この事業所の常勤換算人数は「2.5人」です。基準である「2.5人」にギリギリ足りています。

このままで大丈夫?

上記の例では、勤務している全職員がそのまま休まず、辞めずに出勤する必要があります。例えばパートのDさん(月間労働時間:40時間)が業務過多から心身の不調に陥り、退職してしまうと…

360時間(400時間 − 40時間) ÷ 160時間 = 2.25

小数点第2位以下切り捨てのため、2.2人

つまり、基準の2.5人に戻すために新たに別のパートを採用する必要があります。このように、計算することで具体的な対策が見えてくるのです。

【解決策】「人を増やす」から「時間を減らす」への発想転換

介護AI戦略室:イメージ

「あと1人増やそう」と考えるのは簡単ですが、採用が難しい今、それも容易ではありません。そこで重要になるのが、「常勤換算を増やす」のではなく、「AIで不要な業務時間を減らし、本来の労働時間を確保する」という新しい発想です。

訪問介護の業務には、ケア以外の「間接業務」が多く存在します。これらの時間をAIで削減できれば、同じ人員でも本来のサービス提供をする時間に集中できるため、実質的に将来起こり得るかもしれない常勤換算不足を解消できるのです。

AIで削減できる3つの時間

介護AI戦略室:イメージ

1. 記録時間

訪問後の記録作成は、ヘルパーの大きな負担です。AI搭載の介護ソフトを使えば、スマホに話すだけで記録が自動でテキスト化される「音声入力」が可能です。1件10分かかっていた記録が2分に短縮されれば、1日5件訪問するヘルパーなら40分の時間を創出できます。なのでその分不要な残業時間を減らすことができます。

2. 移動時間

複数の利用者宅を回る際、移動ルートは個人の経験に頼りがちです。AIは、交通状況をリアルタイムに分析し、全ヘルパーの最も効率的な訪問ルートを自動で算出します。無駄な移動時間が減ることで、1日にもう1件訪問できる余裕が生まれるかもしれません。

3. 事務・管理時間

サービス提供責任者や管理者は、シフト作成、実績管理、請求業務など膨大な事務作業に追われています。AIは、ヘルパーの希望や移動時間を考慮したシフトを自動作成したり、請求データのエラーを自動検知したりすることで、管理者の間接業務を大幅に削減します。

【これからの事業所運営】

厚生労働省もICTやAIの活用による業務効率化を強く推進しています。

実際、厚労省が公開する「介護分野における生産性向上の取組事例」では、記録業務のICT化により、1人あたり月8時間の業務削減を達成した事業所も紹介されています。

これは、実質的に「0.05人分」の労働力を創出したことに相当し、人材確保だけでなくテクノロジーによる時間創出が、これからの安定した事業所運営の鍵となることを示しています(参考:厚生労働省「介護分野における生産性向上の取組の好事例について」)

まとめ:「常勤換算が足りない」は、働き方を見直すチャンス

訪問介護事業所における「常勤換算不足」の問題について、計算方法からAIを活用した解決策までを解説しました。

- 訪問介護の人員基準は「常勤換算で2.5人以上」。これを下回ると行政指導のリスクがある。

- 常勤換算は、全職員の総労働時間を常勤職員の労働時間(例:160時間)で割って算出する。(小数点第2位以下切り捨て)

- 計算することで、「あと何時間必要か」という具体的な対策の数字が見えてくる。

- 人を増やすのが困難な場合は、「AIで業務時間を減らす」という発想の転換が有効。

- 記録・移動・事務の時間をAIで削減すれば、同じ人員でも間接業務や残業が減り、将来起こり得る常勤換算不足を補える。

「常勤換算が足りない」という現実は、事業所にとって大きなピンチです。しかし、それは同時に、これまでの働き方を見つめ直し、テクノロジーを活用してより効率的で質の高いサービスを提供する体制へと進化する絶好のチャンスでもあります。この記事が、その一歩を踏み出すための助けとなれば幸いです。

運営者プロフィール

関連記事

-

- 【元管理者が本音解説】リハビリ特化型デイサービスはきつい?理由とAIで変わる未来

- 【元管理者が共感】デイサービスの送迎がストレス…原因とAIで負担を激減させる方法

- 【例文付き】デイサービス利用状況報告書の書き方|元管理者が教えるポイントとAI活用

- 【元管理者が解説】デイサービスの連絡帳は廃止すべき?ICT/AIで進化する情報共有

- 【元管理者が解説】デイサービス看護師の急変対応|フローチャートとAI活用法

- 【元管理者が解説】デイサービスの送迎が怖い…不安を自信に変えるAI・DX活用術

- 【事業者・ご家族向け】近くの居宅介護支援事業所|探し方と連携をDXで変える方法

- 【元管理者が解説】訪問介護の常勤換算が足りない!計算方法とAIで解決する具体策