【元管理者が解説】デイサービスの送迎が怖い…不安を自信に変えるAI・DX活用術

「一人での送迎、もし何かあったらどうしよう…」「運転が荒いと言われたら…」「道を間違えたら…」

デイサービスの送迎業務は、ご利用者の一日の始まりと終わりを彩る大切な仕事です。しかしその裏で、多くの職員が大きなプレッシャーと「怖さ」を感じているのも、また事実です。その不安は、決してあなただけのものではありません。

この記事では、介護業界で20年以上、施設管理者として送迎業務の安全管理体制を構築してきた私が、その「怖さ」の正体を解き明かし、あなたの不安を自信に変えるための具体的な方法を徹底的に解説します。

明日から実践できる基本の注意点から、AI・DXを活用して、そもそも「怖い」と感じる状況を生まない未来の送迎スタイルまで。この記事を読めば、安全と安心の両方を手に入れることができます。

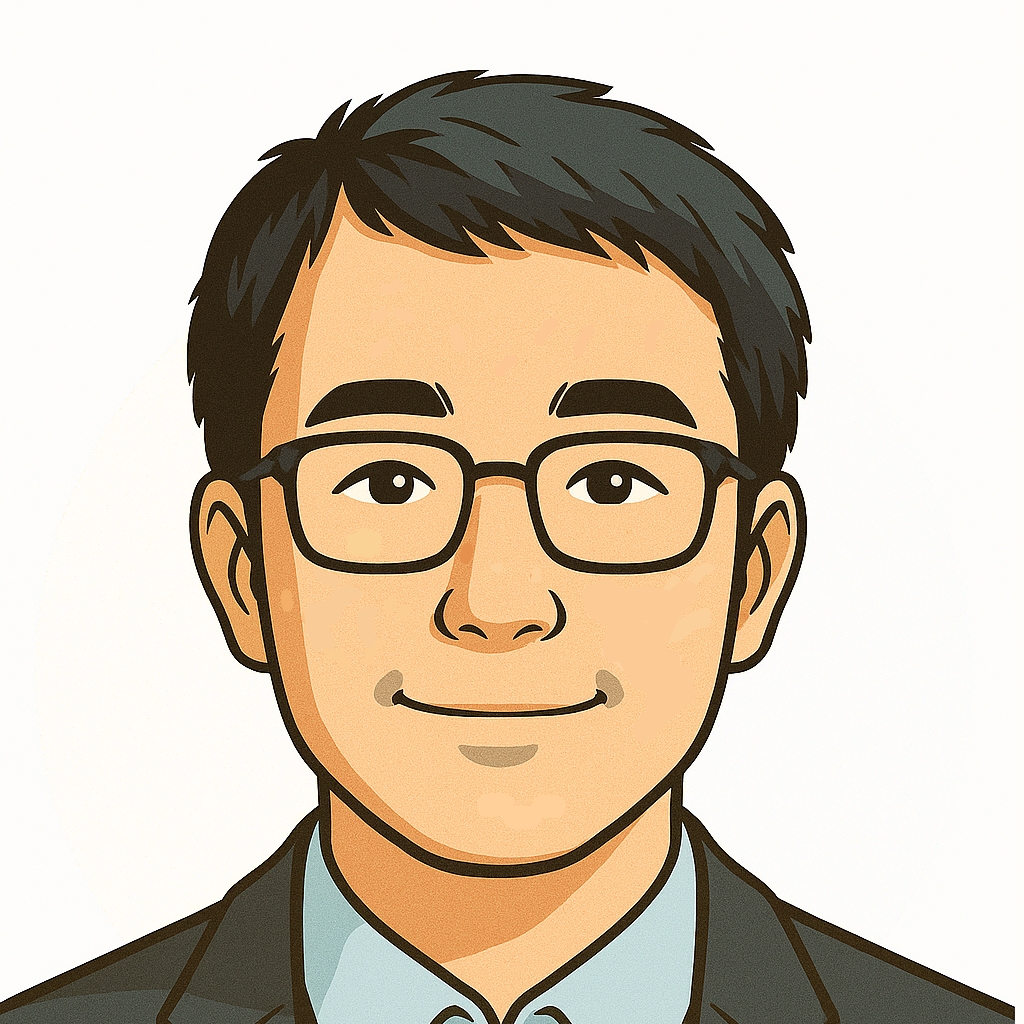

【なぜ?】デイサービスの送迎が「怖い」と感じる3つの根本原因

介護AI戦略室:イメージ

まず、あなたの不安の正体を明らかにしましょう。現場で聞こえてくる「怖さ」は、主に以下の3つに集約されます。

1. 運転そのものへの不安 😰

介護AI戦略室:イメージ

普段乗り慣れない大きな送迎車、狭い住宅街の道、時間通りの運行へのプレッシャー。特に新人職員にとっては、「道を覚えられない」「運転が荒いと思われたくない」といった不安が常に付きまといます。実際に送迎中のヒヤリハットや軽微な物損事故は、多くの事業所が経験する課題です。

2. ご利用者の安全への不安 😥

介護AI戦略室:イメージ

「もし、車内で体調が急変したら?」「乗降介助中に転倒させてしまったら?」送迎は、ご利用者の命を預かる責任重大な業務です。特に一人で送迎を担当する場合、このプレッシャーは計り知れません。

3. ご家族や近隣からのクレームへの不安 😠

介護AI戦略室:イメージ

「送迎時間が遅い」「運転マナーが悪い」といったクレームは、職員の精神的な負担に直結します。良かれと思って急いだ結果が裏目に出ることもあり、どうすれば良いか分からなくなってしまう職員も少なくありません。

【元管理者の視点】

私が管理者だった頃、ある新人職員が送迎への不安から退職を考えたことがありました。原因は、これら3つの不安が重なったことでした。この経験から断言できるのは、送迎の不安は個人の能力の問題ではなく、事業所全体の「仕組み」で解決すべき課題だということです。

【今日からできる】不安を解消する3つの鉄則

介護AI戦略室:イメージ

AIやDXの前に、まず「人」の力でできることがあります。以下の3つの鉄則を徹底するだけで、送迎の安全性は格段に向上します。

鉄則①:準備が9割。「だろう運転」を撲滅する

事故の多くは、事前の準備不足から生まれます。出発前に以下を必ず確認しましょう。

- 車両の日常点検:タイヤの空気圧、ブレーキの効きなど、基本的な車両チェックを怠らない。

- ご利用者の情報確認:その日の体調、特記事項、乗降時の注意点などを必ず申し送りで確認する。

- ルートの事前確認:初めての道はもちろん、慣れた道でも工事や交通規制がないか、地図アプリなどで確認する習慣をつける。

鉄則②:運転は「介護」の一部。究極の「おもてなし運転」を

送迎車のハンドルを握っている時も、あなたは介護専門職です。「急」のつく運転(急発進・急ブレーキ・急ハンドル)は絶対に避けましょう。

- ブレーキは優しく:停止する際は、数回に分けて踏む「ポンピングブレーキ」を意識すると、車体の揺れが格段に少なくなります。

- 声かけを忘れずに:「少し揺れますよ」「右に曲がりますね」といった一言が、ご利用者の心の準備を促し、不安を和らげます。

- 資格の取得:必須ではありませんが、「介護職員初任者研修」などの資格があれば、介助の知識が深まり自信に繋がります。普通免許で運転できる車両がほとんどです。

(参考:厚生労働省「介護サービス事業所等における車両送迎安全管理の徹底について」(令和4年10月13日付事務連絡))

鉄則③:困った時は「すぐ報告」。一人で抱え込まない

道に迷った、到着が遅れそう、ご利用者の様子がいつもと違う。どんな些細なことでも、すぐに事業所に電話で報告・相談しましょう。一人で判断することが最も危険です。

事業所側は、職員がいつでも安心して連絡できるような雰囲気と体制を作っておく義務があります。

【未来の安心】AI・DXは、あなたの隣に乗る「もう一人の職員」

介護AI戦略室:イメージ

人の力だけでは限界がある部分を、テクノロジーが強力にサポートします。AIやDXは、不安を抱えるあなたの隣に乗ってくれる、頼もしいパートナーなのです。

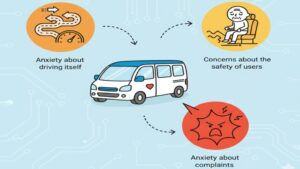

AI・DXでこう変わる!送迎業務の未来

介護AI戦略室:イメージ

- 「道を覚えられない」不安を解消 →【AIルート最適化システム】

当日のご利用者と交通状況をAIが瞬時に分析し、最も安全で効率的な送迎ルートをナビが自動で設定。新人でもベテランと同じ品質のルートで運行できます。 - 「運転が荒い」を客観的に改善 →【AI搭載ドライブレコーダー】

急ブレーキや車間距離の詰まりすぎなど、危険な運転をAIが検知。運転後にデータで振り返ることで、感覚ではなく客観的な事実に基づいて運転技術を改善できます。 - 「一人送迎」の不安を軽減 →【リアルタイム車両管理システム】

事務所のPCで、送迎車の現在位置や状況をリアルタイムに把握。万が一トラブルが起きても、事務所が即座に状況を把握し、的確な指示やサポートを行えます。 - 「連絡ミス」によるクレームを防止 →【自動連絡システム】

「あと約10分で到着します」といった通知を、ご家族のスマートフォンに自動で送信。連絡漏れを防ぎ、ご家族の安心感を高めます。

【これからの送迎業務】

これらの技術は、もはや未来の話ではありません。多くの介護事業所で導入が進んでいます。AIやDXを活用することで、人が少なくても、より安全で質の高い送迎が実現可能になります。テクノロジーで安全を担保し、人間はご利用者との温かいコミュニケーションに集中する。これが、これからの送迎業務の新しいスタンダードです。(参考:厚生労働省「介護分野における生産性向上の取組の好事例について」)

まとめ:「怖い」から「楽しい」へ。送迎業務はもっと進化できる

介護AI戦略室:イメージ

デイサービスの送迎業務に潜む「怖さ」と、それを乗り越えるための具体的な方法について解説しました。

- 送迎の「怖さ」は、運転・安全・クレームという3つの不安から生まれる。

- まずは「準備・おもてなし運転・報告」という3つの鉄則を徹底することで、不安は軽減できる。

- AI・DXは、ルート作成、安全運転支援、情報共有を自動化し、職員の負担とリスクを劇的に減らす。

- テクノロジーを活用し、人間は温かいコミュニケーションに集中することで、送迎はもっと安全で安心なサービスになる。

送迎は、ご利用者にとって「社会との繋がり」を感じる大切な時間です。あなたが感じる「怖い」という気持ちは、それだけ責任感を持って仕事に向き合っている証拠。この記事で紹介した方法でその不安を自信に変え、安全で、そして楽しい送迎を実現してください。

運営者プロフィール

関連記事