【元管理者が解説】デイサービス看護師の急変対応|フローチャートとAI活用法

「もし、ご利用者の容態が急変したら…」「限られた設備の中、一人で判断できるだろうか…」

デイサービスで働く看護師にとって、「急変対応」は最も専門性が問われる、緊張感の高い業務です。介護職員が異変の第一発見者になることも多く、その瞬間の判断と連携が、ご利用者の命を左右することさえあります。

この記事では、介護業界で20年以上、施設管理者として数々の急変対応の現場を指揮してきた私が、パニックにならず、最善の行動を取るための具体的な手順を、「フローチャート」形式で分かりやすく解説します。

具体的な事例から、看護師の配置義務、そしてAIを活用して急変の「予兆」を捉える未来の対応策まで。この記事を読めば、いざという時の不安が、チームを動かす自信に変わります。

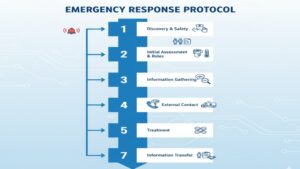

【最重要】急変発見から救急隊到着までの7ステップ・フローチャート

介護AI戦略室:イメージ

急変時は、冷静な判断と迅速な行動が全てです。以下の7つのステップを頭に入れておくだけで、現場の動きは全く変わります。

- 第一発見と安全確保:まず発見者は大声で応援を呼び、ご利用者を安全な場所に移動させる(または周囲の危険物を除去する)。

- 初期評価と役割分担:駆けつけた看護師が意識レベル・呼吸・脈拍を迅速に確認。同時に他の職員に「救急セット持ってきて!」「リーダーに報告!」など具体的な指示を出す。

- バイタルサイン測定:血圧・脈拍・体温・SpO2を測定。普段の数値と比較し、変化を把握する。

- 情報収集:「いつから様子がおかしいか」「直前に何をしていたか」など、第一発見者や他の職員から状況を聞き取る。

- 外部への連絡(救急要請・主治医・家族):看護師の判断に基づき、119番通報、主治医、ご家族へ連絡。救急隊には状況を的確に伝える。

- 救急隊到着までの応急処置:医師の指示や標準的なプロトコルに基づき、酸素投与や体位の調整など、できる範囲の処置を継続する。

- 情報提供と引継ぎ:救急隊に、バイタルサインの推移、既往歴、服薬状況などをまとめた情報(メモで可)を渡し、状況を正確に引き継ぐ。

【元管理者の視点】

私が管理者として最も重視していたのは、ステップ②の「役割分担」です。急変時は、一人のヒーローが頑張るのではなく、チーム全員がそれぞれの役割を果たすことが重要。看護師は全体の指揮官となり、介護職員は記録係、連絡係、他のご利用者のケア係など、瞬時に役割を分担する。このチームプレーを可能にするための日頃の訓練こそが、急変対応の要です。

【事例で学ぶ】こんな時どうする?デイサービスの急変対応ケーススタディ

介護AI戦略室:イメージ

ケース1:レクリエーション中に胸痛を訴えた

状況:A様が突然「胸が苦しい」と訴え、冷や汗をかいている。

対応ポイント:心筋梗塞や狭心症を疑います。すぐに楽な姿勢(セミファーラー位など)をとらせ、衣服を緩めます。バイタルサインを測定し、血圧の著しい低下や意識レベルの低下が見られる場合は、躊躇なく救急要請します。ニトログリセリンなどの処方がある場合は、医師の指示に基づき使用を検討します。

ケース2:昼食中にむせ込み、顔色が悪くなった

状況:B様が食事中に激しくむせ込み、その後、呼吸が苦しそうになった。

対応ポイント:窒息(誤嚥)の可能性があります。まず声かけをし、咳ができるようなら強く咳をさせます。咳ができない、顔色が紫色(チアノーゼ)になるなど、気道閉塞のサインが見られたら、すぐに背部叩打法や腹部突き上げ法(ハイムリック法)を実施すると同時に救急要請します。日頃から全職員がこれらの手技を習熟しておくことが不可欠です。

ケース3:入浴後に脱衣所でぐったりしている

状況:C様が入浴後、脱衣所で座り込んだまま返事がない。

対応ポイント:ヒートショックによる血圧低下や、脱水、意識障害が考えられます。すぐに体を横にし、足を少し高くする体位(ショック体位)をとらせます。衣服を緩めて体を冷やしすぎないように保温し、バイタルサインと意識レベルを確認。回復が見られない場合は、速やかに救急要請します。

看護師の役割と法的根拠|どこまでが医療行為?

介護AI戦略室:イメージ

デイサービスにおける看護師の配置義務

デイサービス(通所介護事業所)には、ご利用者の健康管理を行うため、看護職員(看護師または准看護師)を1名以上配置することが法律で義務付けられています。これは、医療機関ではないデイサービスにおいて、医療的な視点からご利用者の安全を守るための最低限の基準です。

(出典:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第九十三条)

「爪切り」は医療行為?その線引きとは

現場でよく議論になるのが、どこまでが医療行為かという問題です。例えば「爪切り」。厚生労働省の通知によると、爪自体に異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がない場合の爪切りは、医療行為には該当しません。しかし、爪が食い込んでいたり(陥入爪)、糖尿病性壊疽のリスクがある方の爪切りは、専門的な判断が必要なため、看護師が行うべきとされています。

このように、行為そのものではなく、ご利用者の状態によって医療行為に該当するかどうかが変わるケースが多くあります。迷った場合は、看護師がアセスメントし、必要であれば主治医に指示を仰ぐのが鉄則です。

(出典:医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知))

【未来の安全管理】AIは、急変の「予兆」を捉える新たな目になる 🤖

介護AI戦略室:イメージ

これまでの急変対応は、「起きてから、いかに迅速に対応するか」という受動的なものでした。しかし、AI技術の進化は、「起きる前に、その予兆を捉える」という能動的なリスク管理を可能にしつつあります。

- AIによるバイタル異常検知:ウェアラブルセンサーや非接触型センサーが、心拍数や呼吸数の微細な変化を24時間監視。AIが「いつもと違うパターン」を検知し、看護師にアラートを送ります。これにより、体調不良の初期段階で介入が可能になります。

- AIによる行動パターン分析:見守りカメラの映像をAIが解析し、「トイレの回数が急に増えた」「ふらつきが多くなった」といった転倒や体調不良に繋がる行動の変化を報告。看護師はデータに基づいたアセスメントができます。

- AIによる情報連携の迅速化:急変発生時、AIがご利用者の基本情報、既往歴、服薬状況などを瞬時に集約し、救急隊や医師に送るためのサマリーを自動作成。情報伝達のタイムラグとミスを劇的に減らします。

【これからの急変対応】

AIは、多忙な看護師や介護職員の「もう一つの目」となり、人間では気づきにくい僅かな変化を捉えてくれます。AIが発したアラートをきっかけに、看護師が専門的な観察を行い、先手で対応する。人とテクノロジーが協働することで、救える命は確実に増えていくでしょう。これは、介護現場の安全性を根底から変える、大きな可能性です。(参考:厚生労働省「介護分野における生産性向上の取組の好事例について」)

まとめ:急変対応は「訓練」と「連携」、そして「テクノロジー」が鍵

介護AI戦略室:イメージ

デイサービスにおける看護師の急変対応について、具体的な手順から未来の展望までを解説しました。

- 急変時はパニックにならず、フローチャートに沿った「チームプレー」を徹底する。

- 看護師は全体の指揮官として、介護職員への的確な指示と外部連携の役割を担う。

- 事例を学び、日頃からシミュレーション訓練を繰り返すことが、いざという時の自信に繋がる。

- AIは急変の「予兆」を捉え、人間の判断をサポートする強力なツールとなり得る。

ご利用者の「いつもと違う」にいち早く気づき、チームで命を守る。それは、デイサービスで働く看護師に与えられた、最も尊い専門性です。この記事が、あなたの現場の安全体制を一層強固なものにする一助となれば幸いです。

運営者プロフィール

関連記事