【プロ向け完全ガイド】厚生労働省の介護報酬計算シミュレーターを使いこなす全手順

こんにちは、「介護AI戦略室」のtaka care(タカケア)です。

介護事業所の運営において、正確な報酬計算は経営の根幹をなす最重要業務の一つです。特に、新規加算の取得を検討する際や、ご利用者様へ料金体系を説明する際に、「信頼できる根拠」が求められる場面は少なくありません。

このページでは、数あるツールの中でも唯一の「公式」シミュレーターである厚生労働省のツールに焦点を当て、その機能を100%引き出すための全手順を、ケアマネジャー兼コンサルタントである私の視点から徹底的に解説します。

なぜ、プロは「厚労省のシミュレーター」を使うべきなのか?

数ある計算ソフトやExcelテンプレートではなく、この公式サイトを使うことには、実務上の明確なメリットがあります。

- 絶対的な信頼性:厚生労働省が提供する唯一の公式ツールであり、計算結果の正しさは疑う余地がありません。

- 公的な「根拠」になる:行政への提出資料や、金融機関への事業計画説明の際に「公式サイトの計算結果です」と示せることは、何よりの信頼証明になります。

- 完全無料で利用可能:これだけの高機能ながら、誰でも無料で使える点は大きなメリットです。

【完全版】シミュレーターの使い方 5ステップ解説

それでは、実際の画面に沿って、具体的な操作手順を解説します。

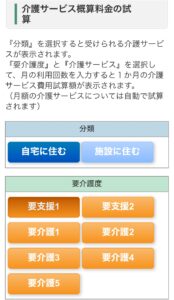

- 公式サイトにアクセスし、「分類」、「要介護度」を選択する

まずは、上記のリンクからシミュレーターのページを開きます。ページが開いたら、「分類」から「自宅に住む」か「施設に住む」を選択し、「要介護度」から該当する要介護度を選びます。

※ここでは「自宅に住む」、「要介護1」を選択してます。

厚生労働省「介護サービス情報公表システム」の介護サービス概算料金試算ツール。分類と要介護度を選ぶだけで簡単に料金をシミュレーションできます.

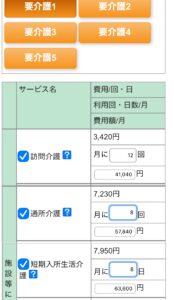

- 事業所の基本情報を入力する

次に、利用予定の介護サービスを「自宅に訪問して介護してもらう」、「施設等に通って介護してもらう」、「施設等に短期間宿泊して介護してもらう」、「訪問、通いや短期宿泊を組み合わせて介護してもらう」、「福祉用具(車いす・ベッド等)を利用する」から選択します。

※ここでは、「訪問介護」を週に3回(月12回)、「通所介護(デイサービス)」を週に2回(月8回)、「短期入所生活介護(ショートステイ)」を週に2回(1泊2日)(月8回)を想定して入力します。

要介護度を選択後、各介護サービスの利用回数を入力することで、1ヶ月の概算料金が表示されます.

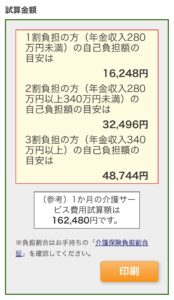

- 試算金額を確認する

全ての入力が終わったら自動で、ご利用者の負担額(1割・2割・3割)算出されます。

※ここでは、1割負担は16,248円、2割負担は32,496円、3割負担は48,744円がご利用者が負担する金額になります。

年金収入に応じて1割、2割、3割の自己負担額の目安が表示されます。負担割合は「介護保険負担割合証」で確認しましょう.

【taka careの活用術】プロは実務でこう使う!

単に料金を計算するだけでなく、私はこのツールを以下のような「戦略的な業務」に活用しています。

活用シーン①:新規加算の「収益シミュレーション」

「この新しい加算を取得したら、事業所の収益はどれくらい増えるのか?」を事前に検証します。例えば、LIFEへの情報提供などを要件とする科学的介護推進体制加算を取得する場合、加算による増収分と、導入にかかる手間(コスト)を天秤にかけるための客観的な判断材料になります。役員会への提案資料にも、この計算結果を添付すれば説得力が格段に増します。

活用シーン②:ケアマネジャーとしての「料金説明」

ご家族から「なぜ、先月と料金が違うの?」と質問された際、このツールが役立ちます。要介護度や利用日数の変更点を実際に入力し、画面を見せながら「〇〇という介護サービスの利用が始まったため、〇円分が増額されています」と“公式の根拠”を示して説明することで、透明性が高まり、納得と信頼を得やすくなります。

利用する上での注意点

- 食費、居住費、おむつ代などの保険外費用は計算に含まれません。

- サービス提供体制強化加算や処遇改善加算など、加算も含まれていません。

- 地域区分単価や制度変更については、念のため自社の所属する保険者(市町村)の通知も併せて確認することをお勧めします。

▶(出典:厚生労働省「地域区分について」P.160参照)

この記事の情報は2025年9月時点の公式サイト内容をもとにしています。制度改定や地域区分の更新があるため、最新情報は必ず厚生労働省の公式サイトで直接ご確認ください。

まとめ:公式ツールを使いこなし、信頼される事業所へ

今回は、厚生労働省の公式シミュレーターに特化して、その使い方とプロの活用術を解説しました。

このツールは、単なる計算機ではありません。あなたの事業所の経営判断を支え、利用者様との信頼関係を築くための強力な武器になります。ぜひこのページをブックマークしていただき、日々の業務にお役立てください。