【元管理者が図解で解説】介護の持ち上げ方|腰を痛めない8原則と立ち上がりのコツ

「この持ち上げ方で、腰を痛めないだろうか…」「力任せになってしまい、相手に申し訳ない…」

介護の現場で、ご利用者を「持ち上げる」という行為は、避けて通れないながらも、多くの介護者が不安や悩みを抱える瞬間です。間違った方法は、あなた自身の腰痛に直結し、介護を続けられなくなる原因にさえなり得ます。

この記事では、介護業界で20年以上、施設管理者として安全指導にもあたってきた私が、自身の腰痛体験も踏まえ、あなたとご利用者の両方を守るための「正しい持ち上げ方」の全てを解説します。

力に頼らない「ボディメカニクス」の8原則という土台から、具体的な場面ごとの介助方法、そして未来の「持ち上げない介護」まで。この記事を読めば、安全な介助技術が身につき、自信を持ってケアにあたれるようになります。

私の腰痛体験|なぜ正しい知識が必要なのか

介護AI戦略室:イメージ

【私のリアル体験】

私も新人時代、正しい知識がないまま介助を行い、ある日突然、立ち上がれないほどの激しい腰痛に襲われました。原因は、背中を丸め、腰の力だけでご利用者を支えようとしたこと。その一瞬の無理が、数週間にわたる痛みと、「もう介護を続けられないかもしれない」という不安に繋がったのです。

この経験があったからこそ、断言できます。正しい持ち上げ方は、あなたの体を守り、介護という仕事を長く続けるための「お守り」です。(参考:厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」)

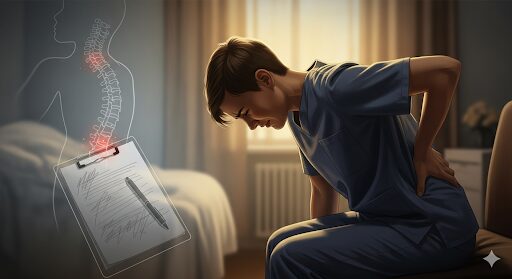

【これが基本】力に頼らない「ボディメカニクス」8原則

介護AI戦略室:イメージ

安全な介助の全ての土台となるのが「ボディメカニクス」です。これは、人間の体の動きや力学の原理を利用して、最小限の力で、最大限の効果を発揮するための技術です。以下の8原則を意識するだけで、あなたの体への負担は劇的に変わります。

- 支持基底面積を広くする:両足を肩幅に開くことで、体が安定します。

- 重心を低くする:腰を落とし、膝を曲げることで、力強い動きが可能になります。

- 対象者に体を近づける:持ち上げる相手と自分の体が近いほど、力は少なくて済みます。

- 大きな筋群を使う:腕や指先の小さな筋肉ではなく、太ももやお尻など、下半身の大きな筋肉を意識して使います。

- 体をねじらない:腰をひねる動作は腰痛の最大の原因。移動する方向につま先を向け、体ごと向きを変えます。

- 水平に移動させる:相手を真上に持ち上げるのではなく、スライドさせるように水平に動かすことを意識します。

- てこの原理を活用する:相手の体を小さくまとめ(膝や肘を曲げてもらう)、動かす時のエネルギーを小さくします。

- 相手の力を活かす:「せーの」で声をかけ、相手に残っている能力を最大限に引き出します。

これらの原則は、特別な道具がなくても実践可能です。(出典:労働安全衛生総合研究所「介護者のための腰痛予防マニュアル」)

【場面別】具体的な持ち上げ方・起こし方「図解」ステップ

ボディメカニクスの原則を、実際の介助場面でどう使うのか。具体的なステップで解説します。

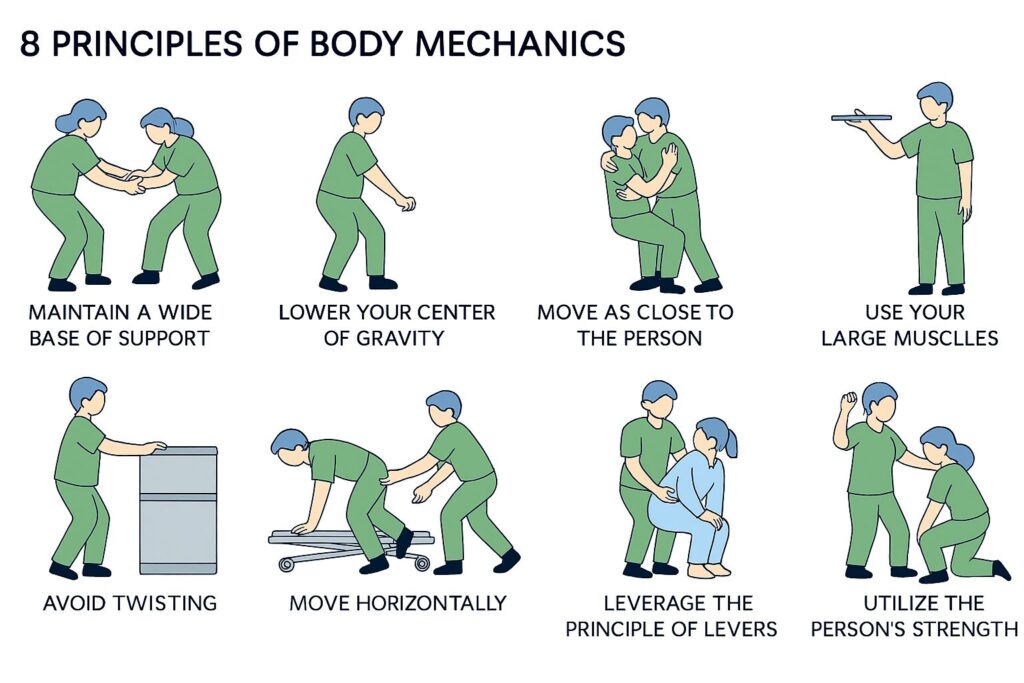

場面1:イスからの立ち上がり(立ち上がりの三原則)

介護AI戦略室:イメージ

安全な立ち上がりの基本となる「三原則」です。

- 準備(足を引く):ご利用者に椅子に浅く座ってもらい、かかとを膝より少し後ろに引いてもらいます。これにより重心移動がスムーズになります。

- 前傾(おじぎ):「おじぎをしましょう」と声をかけ、上体を深く前に傾けてもらいます。これにより、お尻が自然に浮き上がりやすくなります。

- 伸展(立ち上がり):お尻が椅子から離れたら、体を伸ばしてまっすぐ立ち上がります。介助者は腰を支え、バランスを補助します。

これは、公益社団法人日本整形外科学会が発行するロコモ予防パンフレットでも紹介されており、介護予防や転倒防止の観点からも重要な動作です。(参考:公益社団法人日本整形外科学会:「ロコモいつまでも自分で歩き続けるために」)

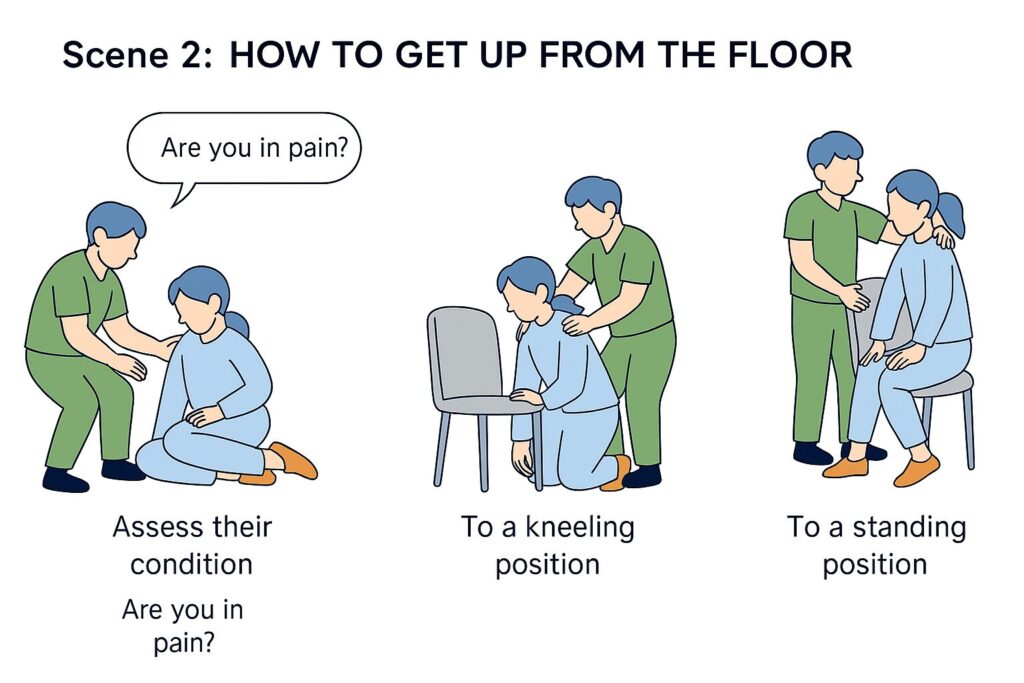

場面2:床からの起こし方

介護AI戦略室:イメージ

慌てて抱え上げるのは絶対にNGです。段階を踏んで安全に起こしましょう。

- 体調確認:まず「お痛みはありますか?」と声をかけ、意識やケガの有無を確認します。

- 横向きから四つ這いへ:体を横向きにし、そこから両手と両膝をついた四つ這いの姿勢になってもらいます。介助者は体を支えます。

- 膝立ちへ:安定したイスなどを近くに置き、それにつかまりながら片膝を立ててもらいます。

- 立ち上がり:イスにしっかりと体重をかけ、「せーの」でゆっくりと立ち上がります。介助者は腰を支え、転倒しないよう最後まで見守ります。

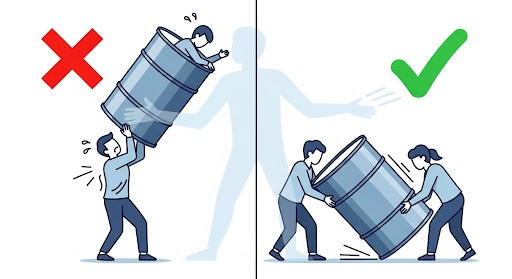

場面3:体重が重い方の起こし方(ドラム缶の要領)

介護AI戦略室:イメージ

体格が大きい方を介助する際は、「持ち上げる」のではなく「転がす」という意識が重要です。

ここで想像してみてください。満タンのドラム缶を真上に持ち上げようとしたら、かなりの力と手間がかかり、腰を痛めてしまうかもしれません。

しかし、ドラム缶を少し傾けて、テコの原理で「真横に転がす」ように動かせば、最小限の力でスムーズに動かすことができます。

- 原則は2人介助:安全のため、必ず複数のスタッフで対応します。

- 体を小さくまとめる:両腕を胸の前で組んでもらい、両膝を立ててもらうことで、体が小さくなり動かしやすくなります(てこの原理)。

- 肩と腰を同時に動かす:一人が肩、もう一人が腰を持ち、息を合わせてゆっくりと転がすように横向きにします。

- 福祉用具を積極的に使う:滑りやすい「スライディングシート」などを使えば、摩擦が減り、驚くほど小さな力で体を移動させることができます。

「持ち上げない」工夫が、介助者とご利用者の両方を守ります。(出典:一般社団法人日本ノーリフト協会「ノーリフトケアとは」)

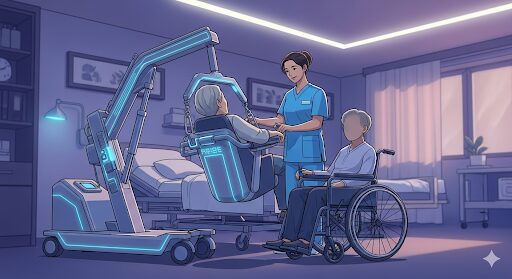

究極の安全策「持ち上げない介護」という未来

介護AI戦略室:イメージ

近年、介護現場では福祉用具や介護ロボットを積極的に活用し、そもそも「人の力で持ち上げる」ことをなくす「持ち上げない介護(ノーリフティングケア)」が主流になりつつあります。

- リフト:電動で体を吊り上げ、ベッドから車いす、浴室などへ安全に移乗させる装置です。介助者の身体的負担はゼロに近くなります。

- スライディングボード/シート:ベッドと車いすの間に橋を渡し、滑らせて移乗するための板やシートです。

- パワーアシストスーツ:介助者が装着し、腰や腕の力をモーターで補助してくれるロボットスーツです。

【現場で聞いたご利用者の声】

私がリフトを導入した施設で、あるご利用者が「人に抱えられるのは怖いし、申し訳ない気持ちになる。でも機械だと安心して体を任せられる」と話してくださったのが印象的でした。「持ち上げない介護」は、介助者の腰痛予防だけでなく、ご利用者の尊厳と心理的な安全を守る上でも非常に大きな意味を持つのです。

まとめ:あなたの体を守ることが、良い介護の第一歩

この記事では、介護現場での正しい持ち上げ方について、基本原則から具体的な方法、そして未来の技術までを解説しました。

- 力任せの介助はNG。まずは体を守る「ボディメカニクス」8原則を徹底する。

- 「イスから」「床から」など、場面に応じた正しい手順とコツを身につける。

- 体重が重い方は無理せず、2人介助やスライディングシートなどの福祉用具を活用する。

- 究極の安全策は、リフトなどを活用した「持ち上げない介護」を目指すこと。

- あなたの腰痛は自己責任ではありません。正しい知識と技術、道具で予防できます。

介護は、あなた自身の心と体が健康であってこそ、質の高いサービスを提供できます。この記事で紹介した技術を一つでも実践し、あなたとご利用者の両方が笑顔でいられる安全な介護を実現してください。