【2025年最新】介護見守りカメラの補助金|個人・法人別に元管理者が申請方法まで徹底解説

「親の見守りにカメラを付けたいけど、補助金は個人で使えるの?」「施設に導入したいが、費用や法律が心配…」

高齢化が進む中、見守りカメラは在宅介護と施設介護の両方で、安全確保と負担軽減の切り札として注目されています。しかし、導入には費用やプライバシーの問題がつきものです。

この記事では、介護業界で20年以上、施設管理者として補助金申請やカメラ導入にも携わってきた私が、あなたの疑問や不安をすべて解消します。

個人(在宅介護)向け、法人(介護施設)向けに情報を完全に分けて、それぞれの立場で使える補助金の探し方から具体的な申請手順、法律上の注意点まで、現場のリアルな事例を交えて徹底的に解説。この記事を読めば、あなたの状況に最適な導入方法が必ず見つかります。

【結論】見守りカメラの補助金は個人も法人も利用できる!

介護AI戦略室:イメージ

まず結論からお伝えします。見守りカメラを導入するための補助金は、個人(在宅介護)でも法人(介護施設)でも利用可能です。

ただし、制度は国が一律で提供しているものではなく、お住まいの市区町村や都道府県が主体となっているケースがほとんどです。そのため、ご自身の状況に合わせて正しい情報を探し、適切な手順で申請することが重要になります。

ここからは、「個人向け」「法人向け」に分けて、具体的な補助金の種類や探し方を詳しく見ていきましょう。

【個人・在宅介護向け】見守りカメラ補助金の探し方と申請方法

介護AI戦略室:イメージ

ご自宅で暮らす親御さんなどを遠隔で見守りたい個人の方が使える補助金は、主にお住まいの自治体が提供する高齢者福祉サービスの一環となります。

使える補助金は?まずは自治体の窓口に相談を

個人向けの補助金は、自治体によって名称や内容が様々です。まずは以下のキーワードでお住まいの市区町村の公式サイトを検索するか、担当窓口に直接問い合わせてみましょう。

- 「〇〇市 高齢者 見守り 補助金」

- 「〇〇市 在宅介護支援 補助金」

- 「〇〇市 日常生活用具給付等事業」

所得制限や要介護度などの条件が設けられている場合が多いため、必ず最新の情報を確認することが大切です。(出典:厚生労働省「地域包括ケアシステム」)

よくある質問:介護保険はカメラに直接使える?

結論として、現行の介護保険制度を直接利用して、見守りカメラをレンタル(福祉用具貸与)したり購入(特定福祉用具販売)したりすることは、原則としてできません。(出典:厚生労働省「介護保険最新情報」)

私が現場でご家族の相談に乗っていた際も、「介護保険でカメラを」と希望される方は多くいましたが、対象外であることをお伝えし、代わりに自治体の補助金制度をご案内していました。まずは介護保険ではなく、お住まいの市区町村の独自制度を探すのが近道です。

補助金申請の3ステップと注意点

申請の流れは自治体により異なりますが、一般的には以下のステップで進みます。

- 相談と情報収集:お住まいの市区町村の「高齢福祉課」や「地域包括支援センター」に連絡し、利用できる制度があるか確認します。

- 見積もりの取得と書類準備:補助金の対象となるカメラやサービスを選定し、販売業者から見積書を取得。申請書など必要書類を揃えます。

- 申請と審査:書類を窓口に提出します。審査を経て交付が決定された後、カメラの設置や契約に進みます。(※必ず交付決定後に購入・設置してください。事前の購入は対象外になる場合がほとんどです。)

【元管理者からのアドバイス】

補助金は予算が決まっているため、年度の後半になると受付を終了してしまうことがあります。導入を決めたら、できるだけ早めに相談を始めることをお勧めします。私がサポートしたご家族も、4月に相談を開始し、スムーズに補助を受けられました。

【法人・介護施設向け】見守りカメラ補助金の探し方と注意点

介護AI戦略室:イメージ

介護施設や事業所が利用できる補助金は、個人のものとは種類が異なります。業務効率化や生産性向上を目的とした国の事業を活用できるケースが多いのが特徴です。

使える補助金の種類は?「ICT導入支援」が狙い目

法人が活用できる代表的な補助金は以下の通りです。公募期間が限られているため、常にアンテナを張っておくことが重要です。

-

ICT導入支援事業: 厚生労働省の方針に基づき、各都道府県が実施する補助金です。見守りセンサーや記録ソフト、インカムなどと合わせて見守りカメラを導入する際に活用できます。 (参考: 厚生労働省「介護分野におけるICTの活用」)

-

IT導入補助金: 中小企業庁が所管する「IT導入補助金」は、生産性向上に資するITツールの導入を支援する制度です。介護ソフトと連携する見守りシステムなども、対象ツールとして登録されている場合があります。(出典: 中小企業庁「IT導入補助金2024」)

-

防犯カメラ設置補助金: 自治体によっては、「地域の防犯」という名目で施設の安全対策としてカメラを設置する場合に補助金が使えることがあります。 (参考: 東京都「令和7年度東京都防犯機器等購入緊急補助事業」)

最重要!法律上の注意点とプライバシー保護

施設へのカメラ設置は、個人の自宅とは異なり、法律やプライバシーへの配慮が不可欠です。トラブルを未然に防ぐために、以下の点は必ず遵守してください。

同意の取得:最も重要なポイントです。ご利用者本人およびご家族(身元引受人)から、設置目的、場所、録画範囲、データの管理方法などを明記した同意書に署名してもらいます。

設置場所の検討:居室などのプライベートな空間への設置は特に慎重な判断が必要です。まずはリビングや廊下などの共用スペースから検討するのが一般的です。 –

運用ルールの策定:録画データの閲覧権限者、保存期間、管理責任者を明確にし、職員にも周知徹底します。

【管理者時代の経験談】

あるご家族は転倒防止のために居室への設置を強く希望されましたが、ご本人は「監視されているようで嫌だ」と抵抗されました。このケースでは、双方と何度も話し合い、共用部のみにカメラを設置し、居室はベッドセンサーで対応するという折衷案で納得いただきました。安全と尊厳の両立を追求する姿勢が、信頼関係の構築に繋がります。(参考:厚生労働省「厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等」)

【共通】見守りカメラ導入前に知っておくべきこと

介護AI戦略室:イメージ

ここでは個人・法人どちらにも共通する、カメラ選びのポイントやメリット・デメリットを解説します。

メリット・デメリットの徹底比較

メリット

安全性の向上:転倒や体調急変の早期発見に繋がる。

介護者の負担軽減:夜間も遠隔で確認でき、心理的・身体的負担が減る。

客観的な記録:事故発生時の状況確認やケアの見直しに役立つ(特に法人)。

家族との情報共有:遠方に住む家族も安心できる。

デメリット

プライバシー侵害の懸念:「監視されている」という心理的ストレス。

導入・維持コスト:機器代金のほか、通信費や電気代がかかる。

誤検知・過剰通知:機器の性能によっては、不要な通知でかえって負担が増えることも。

機器への依存:故障や通信障害のリスクを理解しておく必要がある。

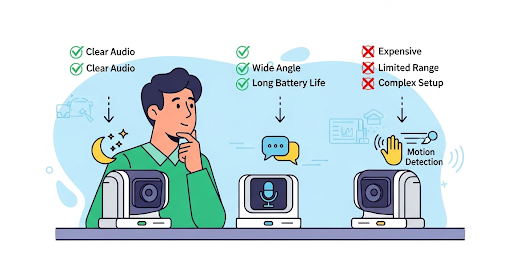

カメラの選び方とおすすめ機能

【個人向け】重視すべき点:「価格」「簡単な設置・操作性」「スマホ連動」。工事不要でWi-Fiに繋ぐだけのタイプが人気です。

【法人向け】重視すべき点:「耐久性」「複数台の一元管理」「長期録画機能」。複数職員が同時にアクセスできる業務用モデルが必須です。

あると便利な共通機能:暗闇でも映る「暗視機能」、声かけができる「通話機能」、動きを検知する「動体検知機能」。

購入?レンタル?費用を抑える賢い選択

「まずは試してみたい」「短期間だけ使いたい」という場合は、レンタルも有効な選択肢です。特に個人の方で、退院後の数ヶ月だけ見守りを強化したい場合などに適しています。法人の場合も、初期投資を抑えたい、常に最新機種を使いたいといったニーズがあれば、購入とレンタルの総コストを比較検討する価値は十分にあります。

まとめ:補助金を賢く活用し、安心な介護環境を実現しよう

介護AI戦略室:イメージ

この記事では、介護見守りカメラの導入に関する補助金制度について、個人・法人それぞれの視点から解説しました。

- 補助金は個人も法人も利用可能。ただし、窓口は主に市区町村や都道府県。

- 【個人】まずはお住まいの自治体の高齢福祉課や地域包括支援センターに相談する。

- 【法人】国のICT導入支援事業などを活用。プライバシー保護と同意取得が絶対条件。

- 介護保険は原則カメラに直接使えない。自治体の独自制度がメインとなる。

- 導入前にメリット・デメリットを理解し、利用者本人との対話を最も大切にする。

見守りカメラは、正しく使えば介護する側・される側双方の安心と安全を高める非常に強力なツールです。しかし、それは「テクノロジーで監視する」のではなく、「テクノロジーを活用して、人と人との温かい繋がりやケアを支える」という視点があってこそ。補助金制度を賢く活用し、あなたの介護環境に最適な「安心」を導入してください。