【業界20年の元管理者が作る】介護の申し送りテンプレート|今すぐ使える実例とAI効率化の未来

「申し送りに時間がかかりすぎる…」「何を書けばいいか分からない…」

介護現場で働く多くの方が、この「申し送り」業務に悩みを抱えています。ご利用者の安全を守るための重要な業務だと分かってはいても、人手不足の中、正確な情報を簡潔に共有するのは至難の業です。

この記事では、介護業界に20年以上携わり、ショートステイの管理者も経験した私が、そんな現場の悩みを解決するために、明日からすぐに使える申し送りの具体的なノウハウを徹底的に解説します。

無料ですぐに使えるテンプレートの実例から、ケアの質を落とす「使ってはいけない言葉」、そして未来の働き方を変えるAIやアプリを活用した効率化の最終形まで、この記事一枚で全てが分かります。

なぜ介護の申し送りは重要なのか?基本の「き」

介護AI戦略室:イメージ

介護の申し送りは、単なる業務報告ではありません。ご利用者の24時間の暮らしと安全を、職員全員で守るための「命綱」です。不正確な情報共有は、服薬ミスや体調の急変への対応遅れなど、重大な事故に直結する危険性があります。まずは、申し送りの基本となる3つのポイントを再確認しましょう。

- 事実と主観を分ける:「不安そうだった」ではなく「30分間、落ち着かず廊下を歩いていた」のように、誰が見ても同じように解釈できる客観的な事実を記録します。

- 要点を絞る:全ての出来事を記録するのではなく、「普段との違い」や「特筆すべき変化」、「次に働く職員が注意すべきこと」を優先します。

- 簡潔に書く:長い文章は要点がぼやけます。「食事:主食を半分残す」「排泄:14時に失禁あり、パッド交換済み」のように、箇条書きや短文で分かりやすくまとめましょう。

【管理者時代の経験談】

私が管理者だった施設で、申し送りのフォーマットを統一し、「一目でわかる記録」を徹底したことがあります。結果、夜勤スタッフの心理的負担が減り、ご利用者の微細な体調変化に早期に気づけるようになりました。書き方のルール化は、職員の安心とご利用者の安全に直結するのです。

【コピーOK】今すぐ使える介護申し送りテンプレートと例文

介護AI戦略室:イメージ

「理屈は分かっても、いざ書くとなると難しい」という方のために、そのまま使えるテンプレートと具体的な例文をご用意しました。まずはこの型を真似ることから始めてみてください。

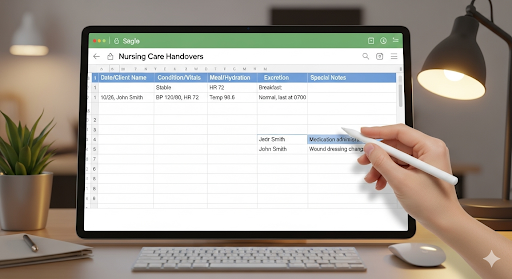

無料Excel・スプレッドシート用テンプレート

以下の表は、ExcelやGoogleスプレッドシートにコピーしてそのまま使えます。項目を自施設に合わせてカスタマイズするのがおすすめです。

| 項目 | 記録内容 |

|---|---|

| 日付・利用者名 | 例:2025/09/12 〇〇様 |

| 体調・バイタル | 例:夕食後、微熱37.2度。本人は「少しだるい」との発言あり。要観察。 |

| 食事・水分 | 例:昼食:主食1/2、副菜完食。むせ込みなし。水分500ml摂取。 |

| 排泄 | 例:15時にトイレ誘導で排尿あり。量は中量、色は淡黄色で異常なし。 |

| 日中の様子・活動 | 例:午前中はレクリエーションに参加。午後は居室で傾眠傾向。 |

| 特記事項(次勤務への依頼) | 例:微熱のため、夜間も1時間おきに訪室し、呼吸状態を確認してください。 |

【状況別】そのまま使える申し送り例文

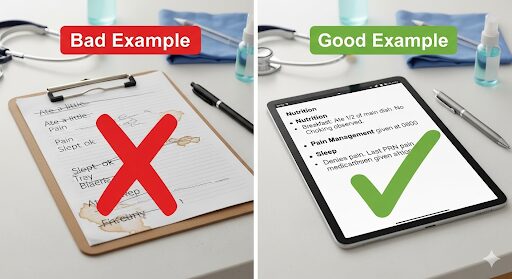

介護AI戦略室:イメージ

食事の例文

悪い例:「ご飯をあまり食べていなかった。」

良い例:「昼食時、白米を半分残した。主菜は完食。咳き込みが1回あったが、水分摂取で落ち着いた。食後は穏やかに過ごされている。」

排泄の例文

悪い例:「トイレに行きたがっていた。」

良い例:「午前9時、トイレ介助で排尿あり(中等量・異常なし)。本人より『今日は少しお腹が痛い』との訴えあり。排泄後は腹痛の訴えはないが、午後も観察を継続要。」

ケアの質を落とす!申し送りで「使ってはいけない言葉」

介護AI戦略室:イメージ

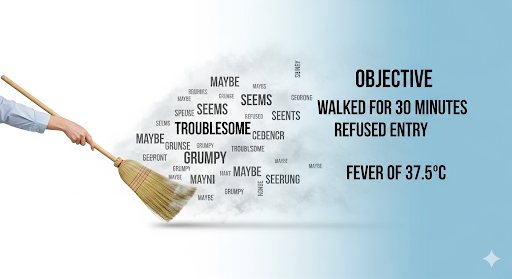

言葉の選び方一つで、情報の精度は大きく変わります。特に以下の言葉は、誤解を生んだり、ご利用者の尊厳を傷つけたりする可能性があるため、意識的に避けるべきです。

- 曖昧な言葉:「多分」「~のよう」「なんとなく」

→ 具体的な事実や観察内容に置き換える。(例:「多分疲れている」→「午後3時から30分間、ソファで傾眠が見られた」) - 否定的な感情・主観:「わがまま」「機嫌が悪い」「厄介」

→ ご利用者の行動や発言を客観的に記録する。(例:「機嫌が悪かった」→「入浴を促したが『入りたくない』と拒否があった」)

厚生労働省の指針でも、記録の客観性と正確性は強く求められています。専門職として、プロフェッショナルな言葉遣いを心がけましょう。

(出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」)

申し送りの効率化と未来のカタチ

介護AI戦略室:イメージ

「申し送りが苦手…」と感じる方も、ツールや仕組みを使えば必ず改善できます。ここでは、現場の負担を劇的に減らす具体的な方法をご紹介します。

今すぐできる!効率化のコツと便利アプリ

まずは、ICTツールを活用する方法です。近年では、多くの介護ソフトに記録・申し送り機能が搭載されています。

- 介護記録アプリの活用:スマートフォンやタブレットで入力すれば、リアルタイムで全職員に情報が共有されます。手書きや転記の手間がゼロになります。(参考:厚生労働省「介護分野におけるICTの活用」)

- 写真・動画の活用:皮膚トラブルの状況や食事の様子など、文字では伝わりにくい情報を視覚的に共有できます。

究極の効率化:「申し送り廃止」とAIの活用

先進的な施設では、口頭での申し送りを廃止し、システム上の記録確認のみに移行する動きも出ています。しかし、これは単に「やめる」のではなく、より高度な情報共有への進化です。

その鍵を握るのがAI(人工知能)です。

- AIによる自動要約:職員が入力した日々の記録をAIが解析し、「注意すべき変化があった利用者」の要約を自動で作成。職員は全員の記録を読まなくても、重要なポイントだけを把握できます。

- 音声入力による記録:「Aさん、14時に排尿あり」とスマホに話すだけで、AIがテキスト化し、適切なフォーマットに自動で記録。ケアをしながら記録が完了します。

実際にAIを導入した介護施設では、申し送りや記録業務の時間を大幅に短縮できたという報告もあります。これは未来の話ではなく、すでに現場で実践されている取り組みです。

厚生労働省が公開している「介護テクノロジーの利用促進」資料でも、ICTや介護ロボットの導入によって業務効率化や職員の負担軽減が実現している事例が紹介されています(参考:厚生労働省「介護テクノロジーの利用促進」)

まとめ:テンプレート活用とAIで「申し送り」の当たり前を変えよう

介護AI戦略室:イメージ

本記事では、介護現場の重要な業務である「申し送り」について、明日から使えるテンプレートから未来のAI活用まで網羅的に解説しました。

- 申し送りはご利用者の安全を守る「命綱」。基本は「事実」を「簡潔」に伝えること。

- 無料テンプレートを活用し、まずは「型」を覚えることが上達への近道。

- 「曖昧な言葉」や「主観的な表現」を避け、専門職としての言葉を選ぶ。

- アプリやAIを活用すれば、申し送りの負担は劇的に減らせる。

- 創出できた時間で、より質の高い、人にしかできないケアを実践する。

「申し送りは時間がかかって当たり前」という常識は、もう過去のものです。便利なテンプレートやツールを賢く活用し、チーム全体の生産性を高め、ご利用者と向き合う時間を一分一秒でも多く作り出していきましょう。

運営者プロフィール

関連記事