【元管理者が共感】デイサービスの送迎がストレス…原因とAIで負担を激減させる方法

「毎日の送迎、渋滞や時間のプレッシャーで胃が痛い…」「もし事故を起こしたら、と考えると怖い…」「クレームが来ないか、いつもビクビクしてしまう…」

デイサービスの送迎は、ご利用者様と事業所を繋ぐ大切な役割。しかしその裏で、多くの送迎担当者が、言葉にできないほどの「ストレス」を抱えながらハンドルを握っています。その気持ち、痛いほどよく分かります。

この記事では、介護業界で20年以上、施設管理者として送迎業務の改善と職員のメンタルケアにも向き合ってきた私が、あなたの抱える送迎ストレスの正体を解き明かし、具体的な解決策を徹底的に解説します。

明日からできる小さな工夫から、AIやDXを活用して、そもそもストレスを感じにくい働き方を実現する未来まで。この記事が、あなたの心の負担を少しでも軽くする一助となれば幸いです。

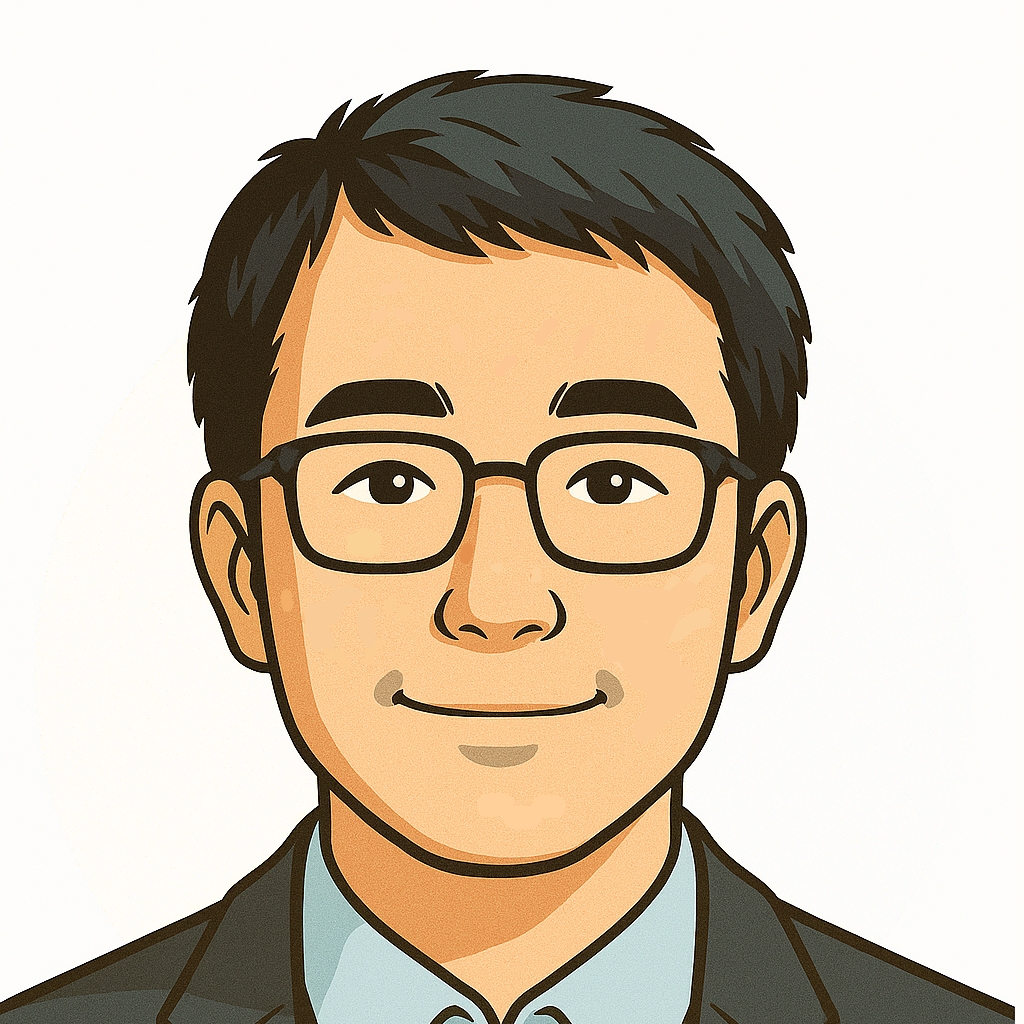

【なぜ?】送迎がストレスになる「3大原因」を徹底解剖

介護AI戦略室:イメージ

送迎ストレスの正体を知ることが、解決への第一歩です。現場で聞こえる声は、主に3つの原因に集約されます。

原因①:時間と安全の板挟み【運転ストレス】

「時間通りに迎えに行かなきゃ」という焦りと、「絶対に事故を起こせない」というプレッシャー。この二律背反が、運転ストレスの最大の原因です。慣れない道、狭い路地、予期せぬ渋滞、悪天候…送迎ルートは常に危険と隣り合わせ。特に新人ドライバーにとっては、「道を覚えられない」という不安も重なります。

原因②:命を預かる責任の重さ【対人・介助ストレス】

ご利用者の安全確保は最優先事項。乗降時の介助、車内での体調変化への注意、認知症の方への対応など、運転以外にも神経を使う場面は無数にあります。特に一人で送迎する場合、「もし何かあったら自分一人で対応しなければならない」という孤独感とプレッシャーは計り知れません。

原因③:外部からの視線【クレーム・評価ストレス】

「運転が荒い」「挨拶がない」「時間が遅い」といったご家族や近隣住民からのクレームは、直接的に職員の心を抉ります。また、事業所内での評価や、同僚との比較なども、見えないストレスとなっている場合があります。

【元管理者の本音】

私が管理者だった頃、送迎担当の職員が「もう限界です」と涙ながらに相談に来たことがありました。原因は、まさにこれらのストレスが複合的に絡み合ったことでした。送迎ストレスは、決して「気の持ちよう」で解決できる問題ではありません。個人の責任ではなく、組織全体で取り組むべき、構造的な課題なのです。

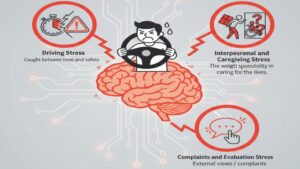

【今日からできる】ストレスを「減らす」ための5つの基本動作

介護AI戦略室:イメージ

AI導入の前に、まずは「人」と「仕組み」でできることから始めましょう。以下の5つの基本動作を徹底するだけで、ストレスは確実に軽減できます。

- 【最重要】ゆとりを持ったスケジュールを組む:管理者やリーダーは、渋滞や予期せぬトラブルを想定し、詰め込みすぎない送迎計画を立てることが責務です。「間に合わないかも」という焦りが、全てのストレスの元凶です。

- 徹底した事前準備と情報共有:出発前に、その日のご利用者の体調、注意点、ルート上の危険箇所などをチームで必ず共有します。「知らなかった」を防ぐことが、事故防止と心の余裕に繋がります。

- 「急」のつかない、プロの運転技術を身につける:急発進・急ブレーキ・急ハンドルをしない「おもてなし運転」を常に意識します。運転技術は、練習と意識で必ず向上します。事業所として、定期的な安全運転研修の機会を設けましょう。(参考:国土交通省「福祉有償運送 運営協議会マニュアル」)

- 明確な「送迎ルール」と「緊急時マニュアル」を整備する:送迎範囲、自宅以外への送迎可否、事故発生時の連絡体制などを明確に定め、全職員に周知徹底します。「どうすればいいか分からない」という不安を取り除きます。(参考:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)

- 小さなことでも「報告・相談」できる職場風土を作る:「道を間違えた」「少しヒヤッとした」といった小さな出来事を、一人で抱え込まず、すぐに報告・相談できる雰囲気を作ることが、精神的な負担を軽減し、大きな事故の予防にも繋がります。

【未来の標準】AI・DXは、ストレスそのものを「生まない」働き方へ

介護AI戦略室:イメージ

上記の基本動作を徹底しても、人間の注意力には限界があります。そこで登場するのが、AIやDX技術です。これらは、ストレスの原因そのものを取り除く、未来の働き方を実現します。

AI・DXがストレスを「激減」させる具体例

- ストレス原因①(運転)を解決 → 【AI送迎ルート最適化&ナビゲーション】

AIがリアルタイムの交通情報と利用者データを基に、最も安全で効率的なルートを自動作成。ナビが音声で案内してくれるため、「道を覚える」「時間に間に合うか」というストレスから解放されます。 - ストレス原因②(安全)を解決 → 【AI安全運転支援システム】

AI搭載ドラレコが、急ブレーキや車間距離、わき見運転などを検知し、リアルタイムで警告。事故リスクを低減すると同時に、客観的なデータで運転を振り返り、自信を持って運転できるようになります。さらに、乗降時の安全確認をサポートするセンサー等も開発されています。 - ストレス原因③(クレーム)を解決 → 【自動連絡・状況可視化システム】

「あと〇分で到着予定です」という通知をご家族のスマホに自動送信したり、送迎車の現在位置を共有したりすることで、「遅い」「まだ来ない」といったクレームやすれ違いを未然に防ぎます。 - 【+α】事務作業の自動化:送迎表の作成、実績記録の入力などをAIが自動化。送迎前後の煩雑な事務作業から解放され、心にゆとりが生まれます。

【これからの働き方】

AIやDXは、単なる効率化ツールではありません。それは、ヒューマンエラーが起こりやすい部分、精神的な負担が大きい部分をテクノロジーが肩代わりし、人間が安心して「人にしかできない温かいケア」に集中できるようにするためのものです。ストレスを感じにくい働き方は、離職率の低下にも繋がり、事業所の安定経営にも貢献します。(参考:厚生労働省「介護テクノロジーの利用促進」)

まとめ:ストレスを乗り越え、送迎を「やりがい」のある仕事に

介護AI戦略室:イメージ

デイサービスの送迎業務に伴うストレスと、その具体的な解決策について解説しました。

- 送迎ストレスは「運転」「安全」「クレーム」の3大原因から生まれる、構造的な問題である。

- 「ゆとりある計画」「事前準備」「安全運転の徹底」「ルール整備」「報告しやすい風土」という基本動作が、ストレス軽減の第一歩。

- AI・DXは、ルート最適化、安全運転支援、自動連絡などを実現し、ストレスの原因そのものを取り除く未来の働き方を可能にする。

- テクノロジーを活用し、人間は温かいコミュニケーションに集中することで、送迎はもっと安全で、やりがいのある仕事になる。

あなたが日々感じている送迎のストレスは、決してあなた一人のせいではありません。この記事で紹介した方法を参考に、ぜひ事業所全体で「ストレスを感じにくい送迎体制」を築いていってください。安全で、安心で、そして少しでも「楽しい」と感じられる送迎が実現することを、心から願っています。

運営者プロフィール

関連記事